昔ながらの造りを、科学がささえる“仕込み”。

長い歴史を重ねる海外のワイナリーが舌を巻くほど、日本酒の醸造は、複雑で繊細です。

酒造り工程の大切さを説いた言葉に、「一麹(いちこうじ)、二酛(にもと)、三造り(さんつくり)」というものがあります。これは、酒造りでもっとも大切なのが“麹造り”、次が“酒母造り(酛/もと)”、そして“醪(もろみ)造り”ということを言い表したものです。

まずは麹づくり。蒸米に、日本酒づくりに適した黄麹菌(きこうじきん)を付着させると、菌が増殖しながら米の中心に向かって菌糸を張っていきます。繁殖する過程の中で、さまざまな酵素を生成し、その酵素の働きで澱粉をブドウ糖に糖化させるのです。

そして次の工程が、酒母づくり。“酒の母”の文字どおり、酒母とは酵母を大量に培養する工程で、生酛造りでは酵母を大量に培養する前に乳酸菌による乳酸発酵の工程が加わります。酵母の種類によって、味や香りはもちろん、お酒の質にも大きく影響。とくに香りは酵母による影響が大きく、“香りは酵母から”といわれるほどです。

最後がアルコール醗酵のメインステージの「醪(もろみ)」ですが、日本酒造りの特徴ともいえる「段仕込み(三段階に分けた仕込み)」が行われます。段階に分けて、酒母に麹、蒸米、宮水を加える仕込みの工程です。初日は「初添え」。休みを一日はさんで酵母をゆっくりと増やし、三日目は「仲添え」。そして四日目となる最終日の「留添え」で仕込みは完了。段仕込みは、乳酸によって雑菌の繁殖を抑えながら酵母を増殖させ、醪(もろみ)の適切な温度管理を行う独得の方法といえます。

糖化を促す麹菌、アルコールに分解する酵母、雑菌を寄せ付けない乳酸菌…微生物が日本酒を美味しく醸しています。

醸造酒の醗酵工程は、太古から変わらない。

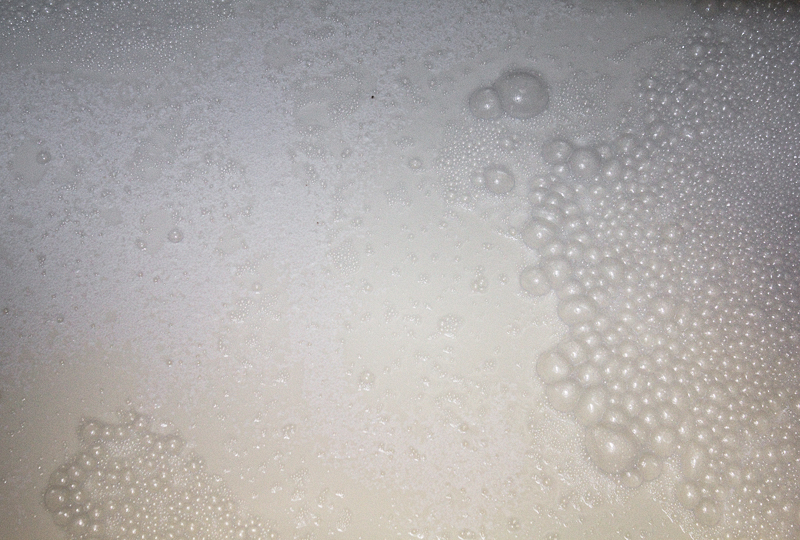

仕込み終わった醪(もろみ)は、14~20日間かけて熟成。その間、15℃前後に保たれた醪(もろみ)は、表面の泡の状態をさまざまに変化させながら、旨さを蓄え、美味しいお酒になる日を待ちます。熟成された醪(もろみ)のアルコールは19%近くにもなり、じっくりと醗酵する過程で、さまざまな旨味成分や香りが生まれ、より深い味わいを醸し出します。醸造酒としては世界一高いアルコール濃度に到達します。

そして…圧搾機で搾られた新酒は、濾過(ろか)されたのち、「火入れ(約60〜65℃に加熱)」されます。この“火入れ”は日本酒にとって、とても大切な工程。お酒の中でまだ生きている酵母を殺し、酵素の活動を止めることで、お酒の劣化を抑えるとともに、酒質を安定させます。

通常、火入れが行われるのは、濾過後と瓶詰め直前の二回。火入れせずに出荷されるお酒が「生酒」で、できたてのフレッシュな味わいが楽しめる反面、とてもデリケートなので、開封後は早めに飲み切ることが大切です。

古代日本では、神事の際に「口噛み酒」というものが造られていました。巫女が米を口に入れて噛み、壷に吐き出して貯蔵。唾液に含まれている酵素の働きで澱粉が糖化し、野生の酵母によりアルコールが生成された、れっきとした醸造酒。これと同じことが、南米やアフリカなど、世界各地の先住民族の間で行われていました。

科学などの概念がない太古の昔に、醸造酒を造るメカニズムと同じ技法が使われていたことは、一種のロマンを感じずにはいられません。