艶を抑えた色合いと、凛とした佇まい。寒い季節にこそ映える“影の美しさ”。

冬から春にかけて、静かにその存在感を放つのがクリスマスローズです。12月に開花する一部の早生種を除いて、一般的な開花時期は2月〜3月に見頃を迎えます。雪や霜の残る時期にも負けずに咲く姿は、華やかさというよりも、心にゆっくりと染み込んでくるようなどこか奥ゆかしい魅力。しかし、見頃の時期を考えると、“クリスマス”という名前にはやや違和感を覚えます。

これは、ヨーロッパの原種であるヘレボルス・ニゲルが“聖夜に咲く白い花”として、クリスマスローズという名前が定着していったことに由来するからです。日本で一般的に流通している品種は改良が進んだ別系統で、開花のピークが少し遅くなっていますが、クリスマスローズという名前だけがそのまま受け継がれているということに他なりません。クリスマスローズの最大の特徴は、花の質感にあります。いわゆる花びらに見える部分は、実は萼(がく)。一般的に萼は花の付け根にある緑の部分です。こうした萼が花びらに見えているものとしてクレマチスやアネモネがあります。このほか、ポインセチアの赤や白に色づいている部分は花に見えるけど花じゃない苞(ほう)という葉が変化したものです。

クリスマスローズの萼は厚みがあり、全体に艶を抑えたマットな印象になり、まるでベルベットの布のような深みのある表情を見せてくれます。白や淡い色であっても、どこか陰影を帯びて見えるのは、この構造によるものです。色合いもまた、魅力のひとつです。とくに近年、品種改良が進んで、黒紫、スモーキーピンク、グレイッシュな白など、“くすみ系”“シック系”と呼ばれる色味が多く楽しまれています。海外ではより自然な白や淡いピンクが中心ですが、日本では、渋さ、奥行き、静かな存在感を味わう方向へと進化しているようです。クリスマスローズは、光を吸い込むような質感で咲く冬の花です。寒い庭に深みを与えてくれる存在なのかもしれません。

華やかさではなく、静けさで魅せる花。冬の空気の中で、ふと足を止めて見入ってしまう。そんな時間を、そっと与えてくれる花の代表格といえます。クリスマスローズは、派手に自己主張する花ではありません。むしろ、冬の静けさの中で、気づいた人だけにそっと語りかけてくるような存在です。うつむき加減に咲くその姿は、見る角度によって表情が変わり、朝と夕方、晴れの日と曇りの日でも印象が違って見えます。だからこそ、毎日同じ場所にあっても、飽きることがありません。

また、花が終わったあとも、すぐに散ってしまわず、萼が残って長く楽しめるのも特徴です。咲き始めのころの色合いから、少しずつ褪せていく過程もまた美しく、時間の流れを感じさせてくれます。冬から春へと季節が移ろう、その境目に寄り添ってくれる花と言えるでしょう。忙しい日常の中で、つい足早に過ぎてしまう冬の庭に、立ち止まる理由を与えてくれる。それがクリスマスローズの存在です。寒さの中でこそ感じられる静かな豊かさを、私たちに教えてくれる花なのかもしれません。

アルコール度数8%でほろよいの気分を楽しめます。

口に含んだ瞬間にふわっと広がるフルーティな香りと、ブドウのような優しい甘み、プラムのような酸味が特長のお酒です。

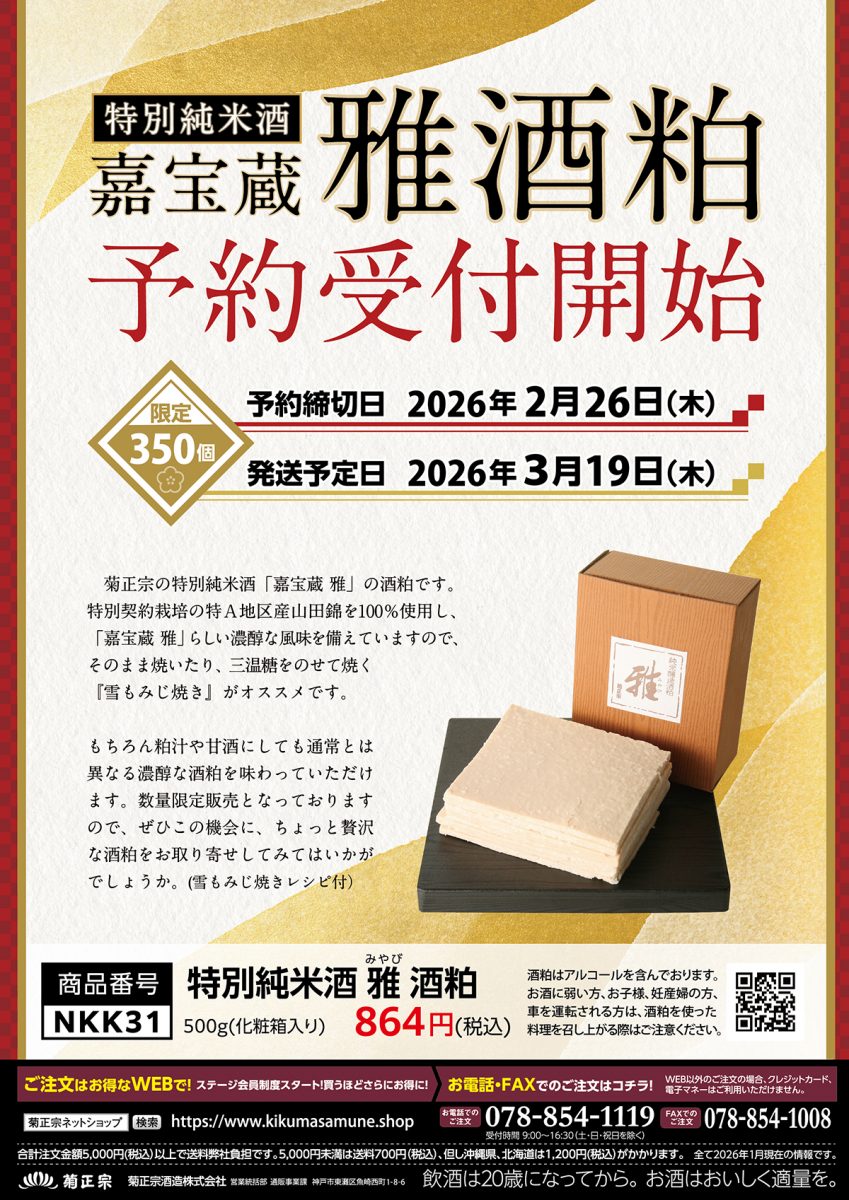

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/