世界自然遺産の森に誕生。“海の沖縄”から“森の沖縄”へ。

日本を訪れる多くの外国人観光客の人気を支えているのは、各都市が持つ個性的な魅力。世界から人が集まるテクノポリス・東京を筆頭に、食とエンタメが交差する都市・大阪、東京ディズニーリゾートを擁する千葉、絢爛豪華と侘び寂びが共存する古都・京都など、街の表情はさまざまです。こうした都市観光に加え、北海道の雄大な自然や沖縄の常夏のリゾートといった地方の自然豊かな独自色も、インバウンド人気の底上げに一役買っています。

その沖縄北エリアの今帰仁村に、やんばるの大自然を舞台とした自然没入型テーマパーク「ジャングリア沖縄」がグランドオープンしました。約60ヘクタールもの広大な自然環境の中で、スリルと癒しの両立をめざす新しいリゾートのかたちです。これまでの夏の“海”が中心の沖縄観光に、“森”を中心とした通年型観光という新しい楽しみ方が加わったといえます。

注目のアトラクションは、“ダイナソーサファリ”。まるで本物かと錯覚する数多くの巨大恐竜が待ち構えたジャングルを専用の車で駆け抜ける体験は、まさに非日常そのもの。恐竜たちが生き生きと動き、咆哮し、時に車に迫ってくるような臨場感は、映画「ジュラシックワールド」のリアル体験さながら。

そして、熱帯ジャングルを一直線に滑空するジップライン“スカイフェニックス”や、大空から360度の雄大な絶景を望める巨大気球“ホライゾンバルーン”など、自然と最先端技術を融合させた数々のアトラクションと絶景レストランが、非日常の世界へと誘います。

一方、ジャングリア沖縄のもうひとつの魅力が、極上のリラクゼーションを体感できる“インフィニティスパ”。温泉の印象が薄い沖縄において、インフィニティスパは、従来の“温泉リゾート”の常識を覆す存在です。森の起伏に沿ってレイアウトされたスパエリアには、天然の湧き水を活かした浴槽や、空と森が溶け合うようなインフィニティビューの露天エリア、洞窟風呂、サウナなど、多彩な温浴体験が堪能できます。世界最大級のインフィニティスパとしてギネス記録にも認定され、沖縄リゾートの魅力を一段階引き上げる存在感を放っています。

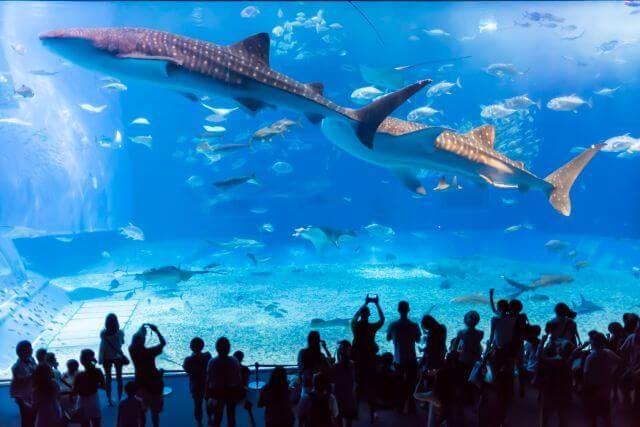

ジャングリア沖縄は、那覇空港から車でおよそ1時間半。北上する道中には、これまでの沖縄を代表する万座毛や古宇利島などの観光地を巡りながらアクセスできるため、移動そのものも旅の楽しみに。すぐ近くには、沖縄屈指の人気スポット「美ら海水族館」もあり、家族連れやカップルの旅行プランでも、無理のないスケジュールで回遊できます。

従来の“海の沖縄”を楽しみつくしたリピーターにとっても、やんばるの大自然に包まれた“森の沖縄”は、新鮮な魅力に満ちた別世界です。ジャングリア沖縄の登場により、沖縄観光は“ビーチでのんびり”から“自然を駆け抜け、癒しに浸る”という新しいステージが加わりました。世界中の人々が憧れるこの島が、今また、新たな表情を私たちに見せようとしています。

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/