もはや当たり前となった夏の猛暑。今年は空梅雨の影響で、厳しさも増幅。

近年、日本の夏は“暑さ”との戦いが続いており、2025年も例外ではありません。今年は梅雨入りこそ早かったものの、雨量は平年の6割ほどと少なく、まるで“空梅雨”のような年に。曇りや雨が続くはずの時期に日差しが照りつけ、地表が熱せられたことで、各地で35度以上の猛暑日が続出しました。“梅雨があったのか分からない”と感じた方も多いのではないでしょうか。

こうした傾向の背景には、地球温暖化の影響や太平洋高気圧の勢力強化があるとされており、もはや“例外的な暑さ”ではなく、“新しい季節感”として受け止めざるを得ない段階に来ているのかもしれません。“夏の暑さに備える”というよりも“暑さと共に暮らす”ことが当たり前になりつつあります。

このような異常気象は、私たちの日常生活にも大きな影響を及ぼしています。たとえば、照りつける強い日差しによる農作物の成育への影響、海水温の上昇による漁獲量の減少、都市部でのヒートアイランド現象の深刻化など。…そして年を追うごとに増えているのが、熱中症による救急搬送です。

熱中症対策として大切なのは、エアコンをためらわずに使用すること。遮光カーテンで直射日光を遮れば、冷房効率もアップします。さらに、夜間も注意が必要です。睡眠中は自覚症状が出にくく、気づかないうちに脱水や体温上昇が進むことがあるため、高齢者や子どもにはとくに配慮が求められます。

こうした日常の中で、手軽に水分と栄養を補給できる飲み物として注目されているのが、“あま酒”です。あま酒には、水に米糀を浸して一晩糖化させた“糀由来”と、酒粕を加熱しながら水に溶解させながら砂糖を加えた“酒粕由来”の2種類があります。

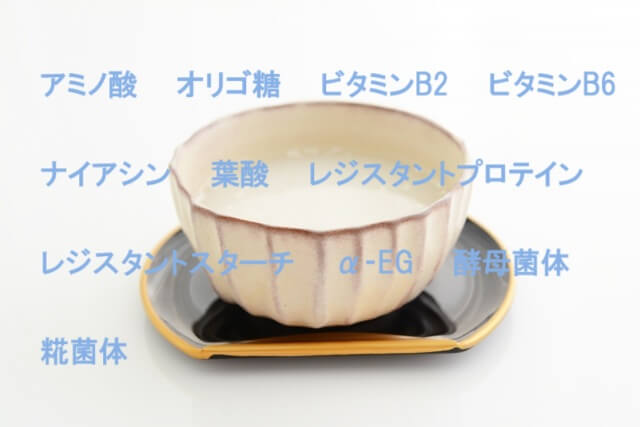

“糀由来”のあま酒は、米のでんぷんを糀の酵素がブドウ糖へと分解し、小腸から吸収させやすくするため速やかな栄養補給をサポート。アミノ酸やオリゴ糖、ビタミンなどの栄養素が豊富なことから“飲む点滴”とも呼ばれ、江戸時代の夏バテ対策としても重宝された機能性飲料。一方、“酒粕由来”のあま酒は、ビタミンB2やB6、ナイアシン、葉酸など、ビタミンの宝庫。さらに、脂肪やコレステロールを体外へと排出する“難消化性でんぷん(レジスタントプロテイン)”、糖の消化吸収を抑える食物繊維の“難消化性たんぱく質(レジスタントスターチ)”は整腸作用への期待も高まる成分。このほか、整腸作用を促す酵母菌体、免疫賦活作用を有する糀菌体、肌細胞のコラーゲン産生能を向上させるα-EGなど、機能性成分の塊です。

菊正宗のあま酒は、酒蔵ならではの利点を生かした、それぞれの良さを兼ね備えた“いいとこ取り”が大きな特徴。クエン酸を配合して爽やかな酸味を加え、暑い日でも飲みやすく、スッキリとした後味に。冷やしてそのまま飲むのはもちろん、氷を浮かべてミントを添えれば、涼やかな夏のドリンクに早変わり。朝の目覚めの一杯や、お風呂上がりの水分補給にもぴったりです。身体にやさしく、しかも美味しい、そんな“飲む栄養ドリンク”で、身体の内側からやさしく整える“昔ながらの知恵”で、夏を健やかに乗り切りませんか。

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/