“バレンタインデー”と対で定着化した「ホワイトデー」。

「ホワイトデー」は、一般的に

“バレンタインデー”と

対になるイベント

と位置づけられています。

ヨーロッパでは、

“バレンタインデー”の元となった

ヴァレンタイン司教殉職の

ちょうど1ヵ月後にあたる

3月14日に、

結婚した男女が改めて

永遠の愛を誓い合ったことに由来する

“フラワーデー”や“ポピーデー”

“マシュマロデー”

“クッキーデー”などが、やがて

「ホワイトデー」と名を変えました。

日本の「ホワイトデー」の歴史は浅く

、1975年(昭和50年)に

前後してスタート。

ちょうど、女性が男性に

チョコレートを贈って愛を告白する

日本独自の“バレンタインデー”

文化が定着しはじめた頃で、

チョコレートをもらった男性が

女性にお返しする日として、

お菓子業界が販売促進の戦略として

広めたのが最初です。

当初はマシュマロをお返しにしていた

ことから“マシュマロデー”

とも呼ばれていましたが、

やがてホワイトチョコなども

お返しギフトに加わり、

お返しが多様化するに伴って

「ホワイトデー」という名前が

定着化して行きました。

現在は、“バレンタインデー”ギフトが

多様化したこともあり、

「ホワイトデー」ギフトも

大きく変化。

“クッキー/友達(乾いている)”

“マカロン/特別な人

(ほかのお菓子より高級)”

“マシュマロ/嫌い

(すぐに溶けてしまう)”

“キャンディー/好き

(甘さを長く楽しめる)”

“ハンカチ/お別れ

(涙を拭くもの)”

という根拠のない理由も

ネットを通じて広まっています。

日本の“バレンタインデー”

“ホワイトデー”とよく似た

ギフトの贈り方をするのが

お隣の国、韓国です。

韓国には、この2日に紐づいた

4月14日の“ブラックデー”

という日もあり、

“バレンタインデー”

“ホワイトデー”両日に

何ももらえなかった

シングルの男女が黒い服を着て、

ジャージャー麺を食べる日に定められ

、ジャージャー麺専門店は

大繁盛するとのことです。

“バレンタインデー”の多様化が、「ホワイトデー」ギフトに影響を。

“バレンタインデー”ギフトが

多様化しはじめたのは

2000年(平成12年)代頃で、

それは同時にお返しの役割ともいえる

「ホワイトデー」ギフトの

多様化にも繋がります。

愛を告白する“本命チョコ”以外に、

“義理チョコ”や

“友チョコ”だけでなく、

お世話になった方に贈る

“世話チョコ”、

男性から女性に贈る“逆チョコ”、

家族に贈る“ファミチョコ”、

自分へのご褒美で買う“自分チョコ”

など、贈る対象が

より幅広くなりました。

また、“バレンタインデー”が、

1年間でもっとも

チョコレートが売れる日

というのは揺るがない事実ですが、

それ以外にも

ファッションアイテムをはじめ、

嗜好品や趣味雑貨など

幅広いギフト商品が

選ばれるようになりました。

そもそも日本人は、

情熱的な欧米諸国とくらべると、

愛情表現が圧倒的に苦手なので、

こうした積極的な愛情表現を行える

“バレンタインデー”“ホワイトデー”

のようなイベントデーが

必要なのかもしれません。

現に、このイベントデーがきっかけで

結ばれたカップルも数多くいます。

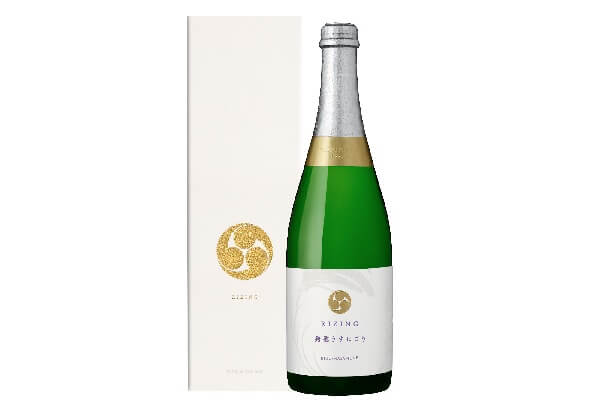

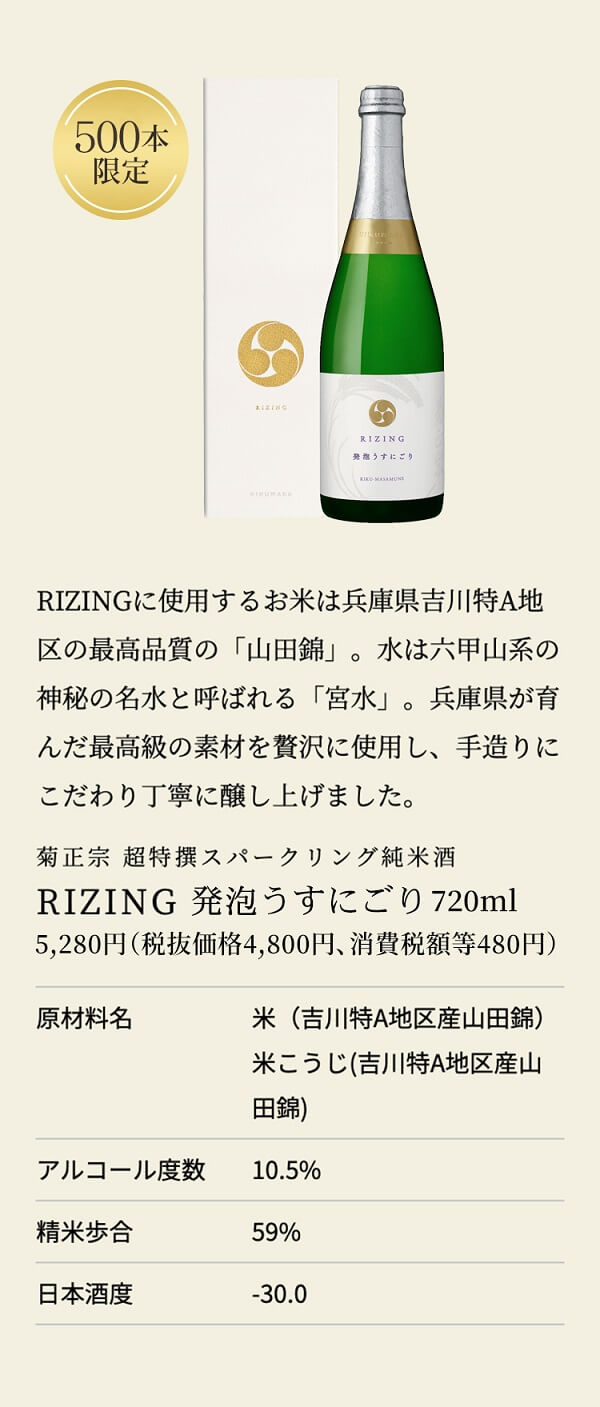

おかげさまで、菊正宗でも、

“バレンタインデー”“ホワイトデー”

は一気に需要が高まる時期です。

仲良しのご夫婦が贈り贈られる

この2日を楽しまれたり、

お父さんやお母さんへの

感謝を伝えるギフトに

ご利用いただくこともあります。

「ホワイトデー」は、

お中元やお歳暮と同じく、

日本ならではの

返礼の習慣が生み出した

美しいイベントデーのひとつです。

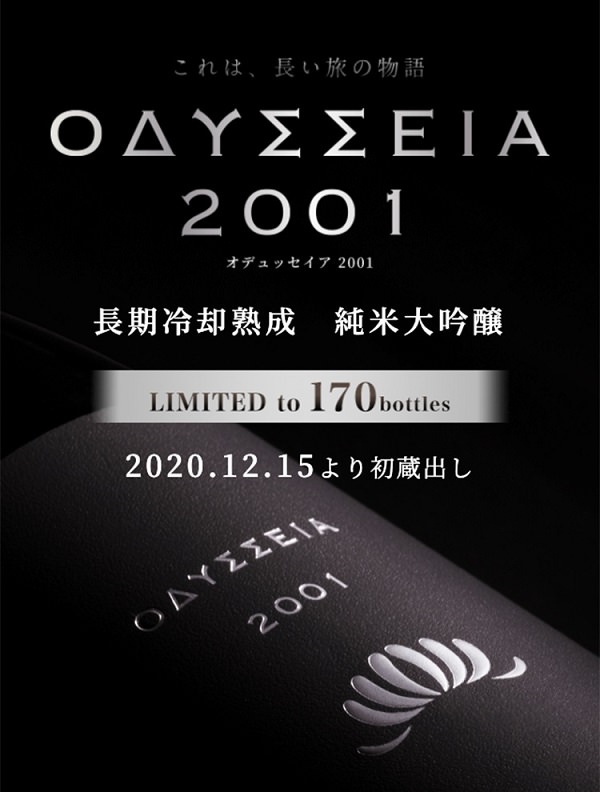

ここでしか

お買い求めいただけない商品も

数多く取り揃えていますので、

ぜひ「ホワイトデー」ギフトに

ご利用ください。