「マイナポイント」が開始。まずはサービス内容をおさらい。

9月1日(火)、

「マイナポイント」のサービスが

スタートしました。

簡単に説明すると、

2021年3月末までの

7ヵ月の間に、

事前に選んだキャッシュレス決済で

チャージや買い物をすると、

利用金額の25%分

(最大5000円相当が上限)

のポイントが還元

されるというものです。

8月末の総務省の発表では、

現在の「マイナポイント」の

申込数は、約380万人。

先着4000万人までには、

まだ随分と余裕があるようです。

申し込む際の一番の注意点として、

エントリーには必ず、

“マイナンバーカードの取得”

が条件ということ。

マイナンバーカードは

住んでいる地方自治体への

申請が必要で、

自治体によっては、

申請から発行までの期間が

約1ヵ月から3ヵ月のバラツキがある

という点に注意が必要です。

最悪の場合、

発行まで3ヵ月かかりますが、

それでも残り4ヵ月で

約20000円程度の利用なので、

それほど無理な条件

という訳ではありません。

なので、マイナンバーカードを

お持ちでない方は、まずは

マイナンバーカードを取得すること

が賢明な選択といえます。

スマホからの申請が、

かなりラクで、便利です。

ちなみに「マイナポイント」は、

“マイナンバーカードを取得して、

選択したキャッシュレス決済に

ポイントが貯まる”事業の総称で、

「マイナポイント」という

ポイントはありません。

貯まるのは、事前に選んだ

キャッシュレス決済のポイントです。

「マイナポイント」は、

必ずポイントが付与される

おトクな施策です。

利用する、しないに関わらず、

エントリーだけはしておくに

越したことはありません。

マイナンバーカードは

子どもにも発行されるので、

ひとつにまとめて申請が可能。

たとえば4人家族の場合、

最大20000円分のポイント付与

が受けられることになります。

世帯でまとめれば、

結構な金額になる家計にやさしい

「マイナポイント」といえます。

「マイナポイント」の“上乗せキャンペーン”で、さらにおトクに。

ポイント還元を受ける

キャッシュレス決済サービスを

ひとつ選んで登録

しなければなりませんが、

すでにサービスが開始されている

ということもあり、

キャッシュレス決済サービスの選択肢

はほぼ出揃ったと

考えていいでしょう。

キャッシュレス決済サービスを

選ぶ際の目安ですが、

ネット通販の利用機会が多い方は

“○○ペイ”に代表される

キャッシュレス決済、

日々の買い物利用の方は

プリペイドの“電子マネー”が

使い勝手か良いようです。

ちなみにキャッシュレス決済は

決済時点、

プリペイドの場合はチャージ時点

がカウントのタイミングです。

菊正宗ネットショップで

ご利用いただける対象の

キャッシュレスサービスは、

「オリコカード」

「楽天カード」

「イオンカード」

のクレジットカードと、

QRコード決済の

「Pay Pay」です。

いずれも事前登録などが必要なので、

利用する

キャッシュレス決済サービスの

エントリーを行う際に、

必ず確認することが大切です。

また、見逃せないのが、選んだ

キャッシュレス決済サービスの

一部で実資されている

“上乗せキャンペーン”です。

これは、選ぶことができる

キャッシュレス決済が

ひとつだけなので、

ユーザー獲得を狙って

キャンペーンを行っている

キャッシュレス決済サービスが

一部あるということ。

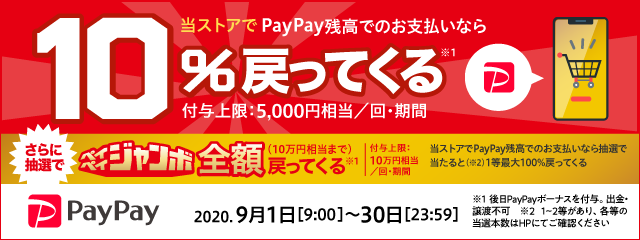

たとえば、

菊正宗ネットショップで取り扱う

「Pay Pay」は

“9月30日(水)までに、

PayPay残高でのお支払いに対して

10%キャッシュバック

(付与上限5000円相当)”

というキャンペーン実施中です。

普段の買い物を思い浮かべて、

もっとも利用頻度の高い使い方や、

利用頻度は低くても

無理のないおトクな買い方ができる

キャッシュレス決済を

選ぶことが大切です。

この「マイナポイント」実施中に、

ぜひ、菊正宗ネットショップで

賢くおトクなお買い物、

お待ちしています。