世界遺産は、歴史的価値を保全する共通認識。

2019年7月6日、

アゼルバイジャンのバクーで開催

された第43回世界遺産委員会

において、「百舌鳥・古市古墳群」

がユネスコの“世界文化遺産”に

登録されました。

今回の登録で日本の世界遺産は

23件(そのうち、文化遺産は19件、

自然遺産は4件)となりました。

現在1121件の世界遺産

(うち文化遺産869件、

自然遺産213件、

複合遺産39件)

が登録されています。

歴史をさかのぼると、第1回目の

世界遺産条約締約国会議が

開催されたのは1976年11月。

1978年には、ガラパゴス諸島や

西ドイツのアーヘン大聖堂など

12ヵ所の世界遺産リスト登録

が行われました。

先ごろ登録された大阪府堺市の

「百舌鳥・古市古墳群」は

大阪府で第1号となる“世界遺産”で、

今後、観光名所として、この地を

訪れる人が増えることが予測されます

が、古墳はことのほか大きく、

写真でお馴染みの全体像は、空から、

もしくは高層ビルの高層階のみに

許されたロケーション。

また、古墳そのものが

天皇陵をはじめとする

古代人のお墓にあたるため、

中に入ることはできません。

観光資源として“世界遺産”を

どうアピールしていくかが、

今後の大阪府や堺市に課せされた

目標のひとつといえるでしょう。

“世界遺産”は、ユネスコ

(国際連合教育科学文化機関)が、

古くからの歴史や文化を刻む

景観をはじめ、自然環境などを

“普遍的な価値を持つ物件”として、

世界的に保護を指定したものです。

世界遺産の他にも、和食や和紙、

来訪神などが登録されている

“無形文化遺産”や、

筑豊の炭坑画や

慶長遣欧使節関係資料などの

“世界の記憶”があります。

過去の歴史価値を後世に伝えるもの

として、大切な役割を担っている一方

で、“歴史建造物遺産の現状維持と

バリアフリー改築の問題”や

“参加国の政治的な思惑が

のぞき見える選考の不透明さ”など、

今後の課題もいくつかあるようです。

“世界遺産”に登録された歴史建造物

を維持するのには、新しく建てるより

費用がかかるという話もチラホラ。

でも、できることなら、後世まで

維持し続けて欲しいものです。

また世界の歴史遺産以外でも、

関係団体や組織が“伝統の保護”を

目的に、長年にわたって培った歴史を

後世に伝える活動を行っています。

そのひとつに世界貿易機構(WTO)の

「地理的表示」があります。

その代表的なものとして、

フランスのボルドーワイン

(ボルドー産)、

イタリアのゴルゴンゾーラチーズ

(ゴルゴンゾーラ産)、

スイスのエメンタールチーズ

(エメンタール産)など、

商品の名称が地理的表示や原産地表示

となり、品質や特性がその産地に

由来することを表しています。

こうした取り組みも、

代々技術を受け継いだものを

大切に守り続けている

“遺産”のひとつといえます。

「GI灘五郷」表示は、長い歴史の“信頼”のブランド。

日本でも、昔から文化財保護法に

基づいて国宝、重要文化財、史跡、

名勝、天然記念物などの指定や

選定、登録が行われてきました。

“国宝”という言葉が最初に使われた

のは、1897年(明治30年)の

「古社寺保存法」制定時。

その後1929年(昭和4年)に

「国宝保存法」が制定されました。

1950年(昭和25年)に

「文化財保護法」が施行されるまでは

、国宝と重要文化財の区別がないため

“旧国宝”とされ、

「文化財保護法」制定後のものを

“新国宝”として区別しています。

そして、世界貿易機構(WTO)の

「地理的表示」に準じた

「地理的表示(GI)保護制度」

の運用も開始しています。

業界の統括官庁によって

取り組みは異なります。

農林水産省では

「神戸ビーフ(兵庫県内)」

「夕張メロン(北海道夕張市)」

「八女伝統本玉露(福岡県内)」

などを登録。

日本酒の統括官庁は国税庁。

国税庁長官が指定した

酒類の地理的表示に

「灘五郷(神戸市灘区、

東灘区、芦屋市、西宮市)」

が登録されています。

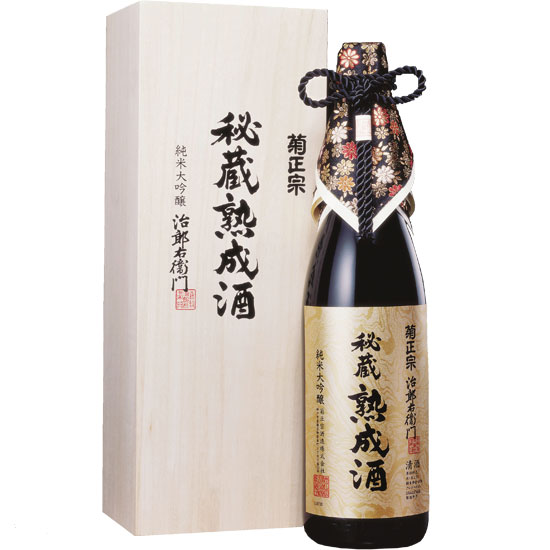

「GI灘五郷」を表示するためには、

厳しい生産基準があり、

それをクリアした灘の酒のみに

許された勲章といえます。

江戸の昔より、

人々のくらしに根付いた

“灘五郷”ブランド。

「GI灘五郷」表示は、

その長い歴史に対する

“信頼の証”として、

自信を持って

旨い酒をお届けします。