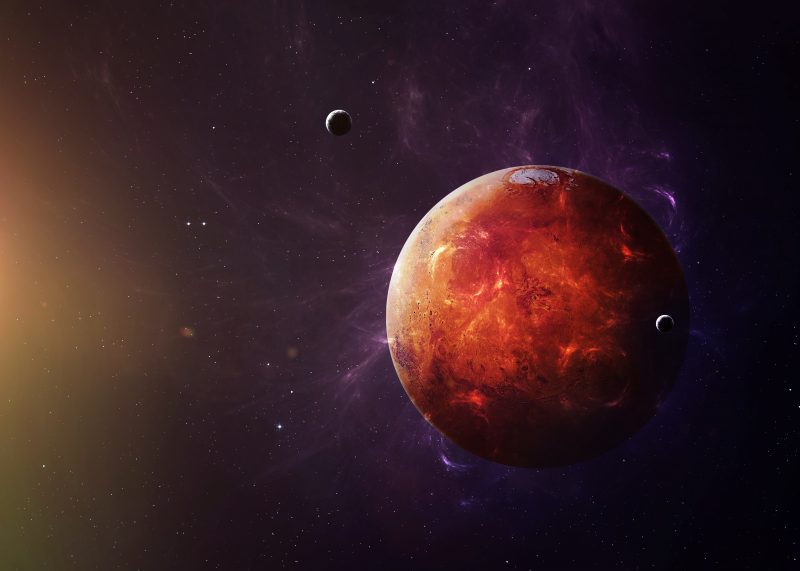

夏至にまつわる誤解。

今年の「夏至」は、6月22日

(期間とする場合は、

6月22日から7月6日の

15日間)です。

北半球で、

“一年のうちでもっとも昼の時間

(日の出から日没まで)

が長い日”として

認識された日といえます。

また、太陽の位置や動きにおいて、

“太陽が上がった時の角度が

もっとも高い”

“一年のうち、

もっとも北寄りから昇り、

もっとも北側に沈む”

日ともいえます。

これは“黄道”と呼ばれる太陽の軌道

と地球の回転の軌道である“赤道”の

角度がずれていることに起因します。

ちなみにこの日、北極圏では

一日中太陽が沈まない“白夜”、

逆に南極圏では

一日太陽が昇ることのない“極夜”

になります。

昼の時間が一番長いということから、

“夏至は、日の出がもっとも早く、

日の入がもっとも遅くなる日”

と勘違いされがちです。

国立天文台によると、日本で

“日の出がもっとも早い日は、

夏至より1週間ほど早く”

“日の入がもっとも遅い日は

夏至より1週間ほど後”。

この誤差は、

太陽が地球を通過する時の

高さと動く速度の違いで

発生するとのことです。

当然のことですが、

日の出や日の入の時刻は、

見る場所によって異なります。

一般的に立ち入ることができる場所で

標高を考えないとした場合、

もっとも早く日の出を拝めるのは、

最東端となる北海道の納沙布岬で、

日の出が3時36分、

日の入が19時01分

(昼の時間15時間25分間)。

逆にもっとも日の入が遅いのが、

最西端となる沖縄の与那国島で、

日の出が6時01分、

日の入が19時40分

(昼の時間13時間39分間)です。

最東端と最西端で、日の出時刻が

2時間25分もの差があることに

驚くとともに、

日の入の時刻差がわずか39分

しかないのにも驚かされます。

一番長い昼は、日本だけでなく世界各地で賑わっています。

二十四節気で

「夏至」は10番目にあたり、

9番目の「芒種(ぼうしゅ)」と

11番目の「小暑(しょうしょ)」

に挟まれた節気です。

「芒種」は麦を収穫し、

田植えをはじめる時期で、

「小暑」は梅雨が明けはじめ、

本格的な夏の暑さがはじまる時期。

また、各節気をさらに細かく分けた

七十二候の場合、「夏至」は

“初候…乃東枯

(なつかれくさかるる

/夏枯草が枯れる)”

“次候…菖蒲華

(あやめはなさく

/あやめの花が咲く)”

“末候…半夏生

(はんげしょうず)

/半夏が生える)”

の3つに分かれます。

とくに、末候の

“半夏生”の頃ともなると、

農作業がひと段落した

“畑仕事や田植えを終える”

目安となる時期とされています。

「夏至」が、

“1年で一番昼が長い日”

ということは、江戸時代にすでに

知られていたようで、太玄斎

(常陸宍戸藩第5代藩主 松平頼救)

が編纂した暦の解説書である

「暦便覧」に“陽熱至極し、又、

日の長きのいたりたるをもってなり”

という記述が見られます。

暦便覧が出版されたのは

1787年(天明7年)、

徳川11代将軍家斉の時代でした。

また、「夏至」は世界的な現象という

こともあり、世界各地でさまざまな

「夏至祭」が行われています。

スウェーデンでは、「夏至」に

もっとも近い土曜日と

その前日が祝日となり、

街の広場に“夏至柱”を立て、

その周りを民族衣装や

花冠をまとった女性たちが

歌ったり、踊ったりします。

「夏至」はスウェーデンで

もっとも大切な日にあたり、

この時期に合わせて

夏休みを取る人もいるほどです。

フィンランドは、

ユハンヌスと呼ばれる「夏至祭」

を6月20日から26日の間の

土曜日に開催。

白樺やポプラ、草花で

街中が飾られ、乳製品、

ジャガイモ、ソーセージが

振る舞われるなか、ひと晩中、

野外での踊りが続くとのこと。

ロシア、ウクライナなどでは、

イワン・クパーラという「夏至祭」

が開かれ、焚き火を飛び越える

などのイベントに興じます。

このほかの北欧諸国やオーストリア、

カナダ、米国アラスカ州などで、

その地に伝わる「夏至祭」が

開催されています。

また、祭りではありませんが、

世界の七不思議のひとつに数えられる

イギリスの謎の巨石遺跡

ストーンヘンジにも、「夏至」の日に

多くの人が集まります。

中心の祭壇とされる石と他の石を

直線に結んだ先に太陽が昇る

のを見るためだそうです。

メキシコのマヤ文明をいまに伝える

テオティワカンの

“太陽のピラミッド”も

「夏至」と関係が深い場所。

星の位置から暦を解明していた

とされるマヤ文明ですが、

“太陽のピラミッド”は

太陽の動きを計算して

設計された古代建造物。

「夏至」の日、太陽は

このピラミッドの真上を通過し、

正面に沈みます。

こうしたことから、

パワースポットして

人気の観光地となっています。

日本には「夏至祭」のような風習

はあまりなく、数少ない

「夏至祭」として有名なのは、

三重県の二見興玉神社の「夏至祭」。

観光名所ともなっている

夫婦岩を有する神社です。

ふたつの岩の間を朝日が昇る

勇壮なシーンに出会えるのは、

「夏至」の前後数日だけ。

この太陽のエネルギーを

浴びながら海に入り、

身を清めるという行事が

行われています。

「夏至」は、日本古来からの歳時の

ひとつぐらいの認識しかなかった

のですが、宇宙の現象であること

を考えると、その影響を地球全体が

受けていることにもうなずけます。

その地域独自の文化を育んだ

夏至は、まもなく訪れます。