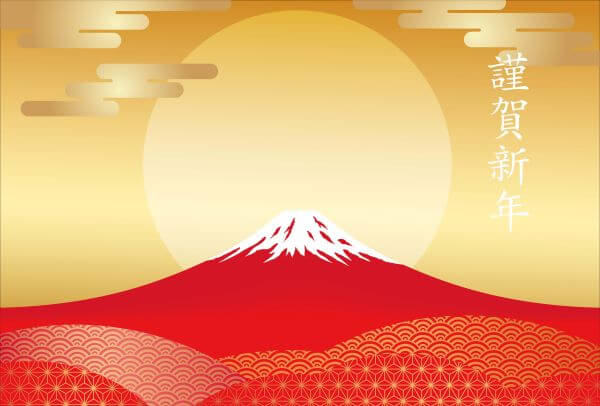

慌ただしく過ぎた正月の締めの行事が小正月です。

最近、

とんと聞かなくなった言葉に

「小正月(こしょうがつ)」

があります。

それと対比されるのが

「大正月(おおしょうがつ)」です。

大正月とは一般的に

1月1日(元旦)から1月7日

(松の内まで)をさし、

お正月のことをさします。

この期間には、

門松やしめ縄などの正月飾りを飾り、

新年の神様である

年神様を迎える準備と

そのおもてなしが行われます。

一方、小正月は、

古くは旧暦の1月15日の

満月を祝う行事を中心に

行われていました。

興味深いのは、

小正月が「女正月」とも

呼ばれていたことです。

年末年始の家事や

正月行事の準備に追われていた

女性の労をねぎらう日とされ、

女性が少し休息を取れる

タイミングでもありました。

この日に食べる小豆粥や

お雑煮などのシンプルな食事は、

家事を簡略化しつつ、

健康や無病息災を祈る

意味も込められています。

また、女性同士が集まって

宴会や交流を楽しむこともあり、

現代でいう賑やかにハメを外せる

“女子会”のような1年に一度の

楽しみだったのかも知れません。

小正月と大正月の

境目となるのが「松の内」です。

この期間は地域によって異なり、

関東と関西でその捉え方に

微妙な違いがあります。

本来、松の内とは

旧暦の1月15日までをさし、

門松やしめ縄などの

正月飾りを飾る期間でした。

しかし、江戸時代初期、

三代将軍の徳川家光の忌日

(月命日)が20日であったことから、

鏡開きの日が1月11日に変更。

それに伴って、

関東では松の内も

1月7日までに短縮されました。

一方、

幕府の影響が薄い関西では、

松の内は1月15日まで、

鏡開きは1月20日のまま

残ったといわれています。

現代では、

1月7日のテレビの全国放送などで、

季節の風物詩として

“今日は、暦の上では松の内です”

などと伝えられることも多く、

関西でも1月7日が松の内と

認識されるケースが増えています。

小正月の行事内容も、

東と西とでは微妙に異なります。

小正月の象徴的なもののひとつに、

関東では「どんど焼き」、

関西では「左義長」

という行事があります。

これは、正月飾りを

火にくべて片付ける行事です。

関東では邪気払いの意味を持ち、

学校のグラウンドや公園、

河川敷などの広い場所で

行われています。

一方、関西は

豊作祈願を願う意味合いが色濃く、

田んぼや神社境内を中心に

行われます。

つまり江戸という都市部と

上方の農村文化の名残といえます。

この他、小豆粥を食べることで

無病息災を願う風習や

細い枝に紅白の餅をつけて飾り、

豊作を祈る「餅花づくり」など、

一部の地域で代々続く行事もあります。

また、地域によっては集落ごとに

行われる宴会や祭りもあり、

人々が集まって交流を深める

大切な機会となっています。

小正月は地域や文化によって

さまざまな特色を持ち、

生活に根付いた行事として

親しまれている反面、

現代では忘れられがちな

行事のひとつです。

大正月の華やかさとはまた異なる、

小正月の素朴で温かい文化、

続けていきたいものです。