「しめ縄」の起源は、あの有名な天の岩戸の神話から。

年内にしておく正月準備のひとつに

「しめ飾り」があります。

「しめ飾り」は、門松や鏡餅と同じく

お正月に年神様をお迎えする

「正月飾り」のひとつで、

「しめ縄」を縁起物で

飾り付けたものが「しめ飾り」です。

この「しめ縄」の起源は、

神話の時代へと遡ります。

古事記に、

次のお話が記されています。

“太陽の象徴である天照大神

(あまてらすおおみかみ)は、

弟である須佐之男命

(すさのおのみこと)の日頃の

粗暴な振る舞いに怒り、

天岩戸に引き篭もってしまい、

太陽が隠れたことで、世の中は

暗闇に包まれてしまいました。

困った八百万の神は天照大神を

岩屋から連れ出すために、

岩戸の前で宴を開き、

酒を酌み交わし、踊り、

大騒ぎの毎日。

世の中は闇に包まれているはずなのに

なぜ騒がしいのかと顔をのぞかせた

天照大神を岩戸から連れ出して、

再び隠れないように、

岩戸を縛ったのが

「しめ縄」でした”と。

このお話が伝わって以降、

「しめ縄」は、神の領域と現世を隔て

神様の領域を守る結界として

認識されるようになりました。

そういう意味で、「しめ縄」は

神様が宿る場所として、

1年を通して神棚に飾るものなのです。

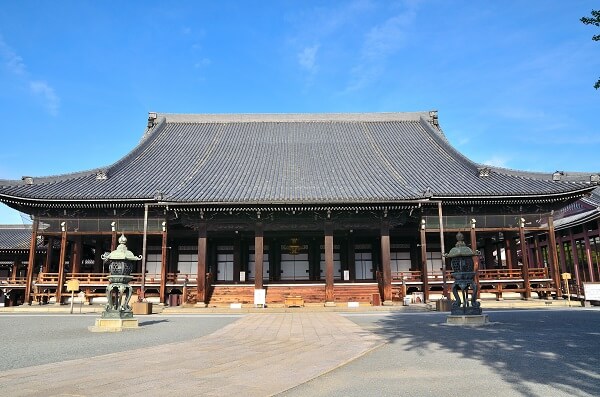

また、神社などでも「しめ縄」は、

通年を通して神様の通り道に

飾られています。

日本国内最大クラスを誇るのが、

島根県の「出雲大社神楽殿」の

全長13.6m、重量5.2tの

「大しめ縄」です。

茨城県の「常陸国出雲大社」や

福岡県の「宮地獄神社」の

「大しめ縄」も引けを取らない

大きさを誇っています。

この三社の「大しめ縄」は、

全国でもずば抜けて大きく、

その丁寧な仕事ぶりは

芸術作品のようで、甲乙付け難い

荘厳な佇まいが魅力です。

八百万の神が集まるとされる

島根県の「出雲大社」では、

この「大しめ縄」が

数年ごとに架け替えられます。

その制作を担うのは、

出雲大社から南下すること約30kmに

位置する飯南町(いいなんちょう)。

1年以上もの歳月をかけて、

のべ1000人以上もの町民の手に

よってつくられ、奉納されます。

材料となる稲藁は色艶が美しく

背丈の高い品種で、

「大しめ縄」用に特別、

稲穂が実る前の

青々とした状態で収穫。

代々受け継がれる独自の技術で

藁をしっかりと束ねる地道な

手作業の繰り返し。

その藁束を重ねて固く締めながら

徐々に太くし、菰に包み込んで、

直径1mを超える大縄が仕上がります。

また、「大しめ縄」に取り付ける

飾りとなる円錐形の

“〆の子(しめのこ)”や、

“大しめ縄”を支える“吊り木”も

強度に優れた樹齢150年以上の

ヒノキを切り出します。

これらのほとんどが

手作業というから驚きです。

ここ「出雲大社」だけでなく、

他の社でも同じような

手作業によって「大しめ縄」が

つくられているのです。

「しめ飾り」を飾るタイミング、ご存知ですか。

一方、「しめ飾り」は、

正月に年神様を迎え入れる場所に

願いを込めて飾るもので、

年神様をお迎えする玄関に

飾るのが一般的です。

「しめ飾り」に飾られた縁起物には、

それぞれ意味があります。

大きく左右に広がっている

“裏白(うらじろ)”は、

二つの葉が夫婦円満の意味を持ち、

葉の裏が白いことから

清らかな心を表現。

“ゆずり葉”は、新しい葉が

伸びてくると古い葉が黄色くなって

落葉する様から、次の世代に

譲ることを連想させます。

“橙(だいだい)”は、

一度実ると何年も落ちずに、

ひとつの木に何代にもわたる

橙の実が生ることから、

一族の代々繁栄を表します。

“紙垂(しで)”は、

折り重ねられた白い紙のことで、

神聖な場所を区切る意味を持ちます。

さて、「しめ飾り」を

飾るタイミングですが、12月13日の

“正月事始め”以降であれば、

いつ飾っても問題はありませんが、

クリスマスを過ぎたあたりから

飾るご家庭が多いようです。

とくに、末広がりの

“八”が入っている12月28日は

縁起が良い日とされます。

12月29日は、二重苦につながり、

葬式と同じ一夜飾りになる

12月31日に飾るのは

避けた方がいいようです。

「しめ飾り」をはじめとする

「正月飾り」は松の内

(関東、東北、九州は1月7日/

関西は1月15日)明けた後、

神社に奉納して処分。

多くの神社では、

どんどん焼きや左義長と呼ばれる

火祭りを行なっているので、

そこでお焚き上げを

してもらいましょう。

ゴミとして処分する場合は、

塩やお酒で清めた後、

半紙で包むなどして、

他のゴミと袋を分けて

処分してください。

年末も押し迫った頃に慌てて

「しめ飾り」を買うという

ご家庭も多いかと思います。

本来の年神様をお招きする

目印であるという「しめ飾り」の

本来の役割を心に刻んで、

選んでみてはいかがでしょうか。

来年こそ、

大きな福が舞い込むかもしれません。