“祝祭日”と呼ぶのは誤り。正確には“国民の祝日”。

よく、“祝祭日”という

呼び方を耳にしますが、

これは正しくありません。

皇室での儀式や祭典などの

祭祀(さいし)が行われる日のことを

“祭日”と呼び、一般的な“祝日”と

ともに休日とされていたことから、

その総称として“祝祭日”

と呼んでいました。

しかし、戦後1948年

(昭和23年)に

「国民の祝日に関する法律」

が制定されて以降、

“祭日”は廃止され、

一部は名称を変更して

祝日となりました。

ちなみに、私たちが使っている

“祝日”は略称で、

正しくは“国民の祝日”。

驚くのは、“祭日”が廃止されて

約70年も経つのに、

“祝祭日”という呼び方が

一部に残っているということです。

間近の“祝日”である

11月23日の「勤労感謝の日」も、

かつては「新嘗祭(にいなめさい)」

という“祭日”でした。

「新嘗祭」の起源は古く、

古事記に天照大御神が

「新嘗祭」の神事を行った

記録が残されています。

“新”は新穀(初穂)、

“嘗”はご馳走の意味を持ち、

その年に収穫した新穀(初穂)を

神前に供えて、

その恵みに感謝する行事です。

2月17日の「祈年祭(きねんさい)」

と対となる神事で、「祈年祭」で

その年の五穀豊穣を願い、

「新嘗祭」で感謝します。

毎年11月23日には、

宮中三殿の近くにある

神嘉殿(しんかでん)で、

天皇が五穀の新穀を供え、また、

自らもこれを食べ、その年の

収穫に感謝する(収穫祭)とともに、

神の御霊を身に体(たい)して

生命を養うなどの神事が

執り行われます。

この日には、伊勢神宮で神饌

(しんせん/神に供える酒食

(しゅし))を備える

「新嘗祭大御饌の儀

(にいなめさいおおみけのぎ)」

や幣帛(へいはく/神前の供物)

と五穀を供える

「新嘗祭奉幣の儀

(にいなめさいほうへいのぎ)」

などの儀式が行われるなど、

全国各地の神社で、

その神社ごとに伝承されている

「新嘗祭」が斎行されるのが、

通年の歳時行事です。

今年は「新嘗祭」ではなく、一代一度の「大嘗祭」。

今年の「新嘗祭」は、

少しばかりその様相が異なります。

天皇陛下の即位後、

最初に執り行われる「新嘗祭」は、

大きな規模となる

「大嘗祭(だいじょうさい)」で、

天皇陛下一代に一度、

皇位継承に伴う宮中祭祀に

位置づけられています。

「大嘗祭」は

637年に即位した天武天皇の時に

“一代一度”と定められました。

途中、戦乱で一時の中断は

あったものの、約1300年続く、

皇位継承の大切な儀式です。

令和元年11月14日(木)から

11月15日(金)にかけて、

「大嘗祭」の中心的儀式

“大嘗宮の儀”が

厳かに執り行われました。

皇居東御苑敷地内に

約3ヵ月かけて設営された

大嘗宮(だいじょうきゅう)で、

斎田で収穫された米などを

天照大御神やすべての神々に、

天皇陛下がお供えされ、

天皇陛下自らもそれを食べ、

五穀豊穣や国と国民の安寧

を祈念しました。

また、この儀式に先駆けて、

「大嘗祭」で使う米を収穫するための

東西ふたつの地方を決める

“斎田点定の儀

(さいでんてんていのぎ)”が、

宮中三殿にある神殿で行われました。

亀の甲羅をあぶってひびの入り具合で

物事を定める、“亀卜(きぼく)”

と呼ばれる宮中に伝わる占いにより、

「大嘗祭」で使う米を収穫する

東の“悠紀(ゆき)地方”に

栃木県の“とちぎの星”、

西の“主基(すき)地方”に

京都府の“キヌヒカリ”を選定。

9月27日に“斎田抜穂の儀

(さいでんぬきほのぎ)”が、

東西の斎田で行われました。

日本の歴史をひも解いていくと、

その多くの側面に、

“米”が重要な位置を占めています。

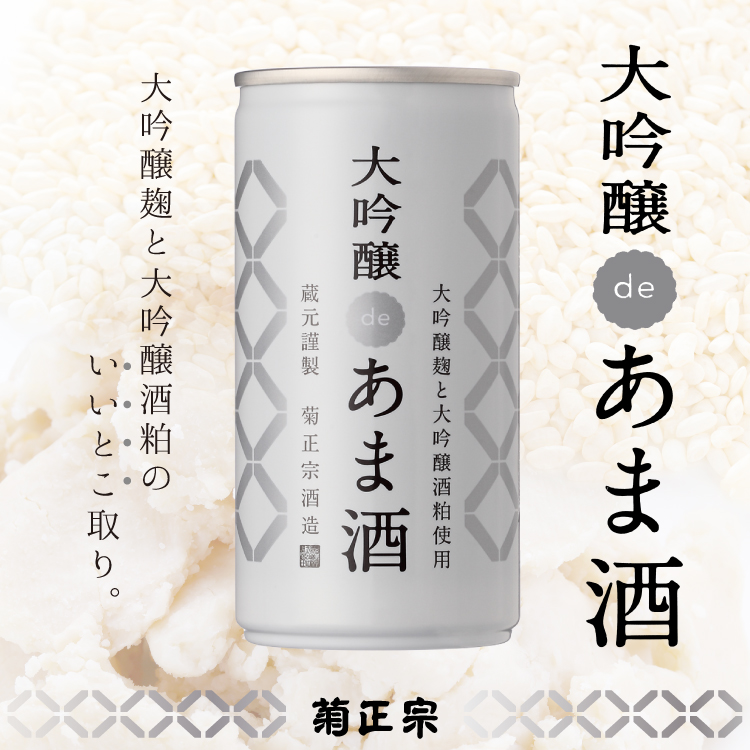

そして、米の恵みによって造られた

日本酒も、神事に欠かせない

大切な供物(くもつ)のひとつに

数えられることも少なくありません。

なかなか機会の少ない「大嘗祭」の

この年、身近な安寧に願いを込めて、

一献いかがですか。