お父さんだって、プレゼントは欲しい…に違いない。

郷愁感にあふれる偉大さを表す言葉に

、“母なる〜”があります。

生命の起源を感じさせる“母なる海”、

植物が根を張った強さをイメージ

させる“母なる大地”、

宇宙を舞台にしたSF作品にしばしば

登場する“母なる地球”など、

すべて包容力のある懐かしい温もり

を感じさせてくれる言葉です。

ラテン語の“母(mater)”は、

“海(mare)”と近い語源とされ、

フランス語の“海(la mer)”は

女性名詞、そういえば、

“海”という漢字に“母”が含まれ、

“海”は“産み”と同じ発音。

太古の昔より、生命を産み育む

「母性」に対する敬慕の心が、

人間の遺伝子に

刻まれているようです。

では、“父なる〜”という表現は

というと、なかなかすぐには

思いつきません。

調べて見ると、さまざまな

神話や信仰の“母なる大地”

との対の表現として

“父なる天”や“父なる太陽”

などが使われているようです。

“天”“太陽”ともに、何となく

遠くから見守っている存在

のようで、少し距離感を

感じてしまいます。

そうしたことも関係しているのか、

「母の日」の賑やかさに比べると、

「父の日」は少しだけ

静かな印象を受けます。

実際に「父の日」の

ギフト市場規模は、

「母の日」市場の

ちょうど半分くらい。

世のお父さん、

口にこそしませんが、

“プレゼントが欲しい”…

きっと心の底では、

そう思っているに違いありません。

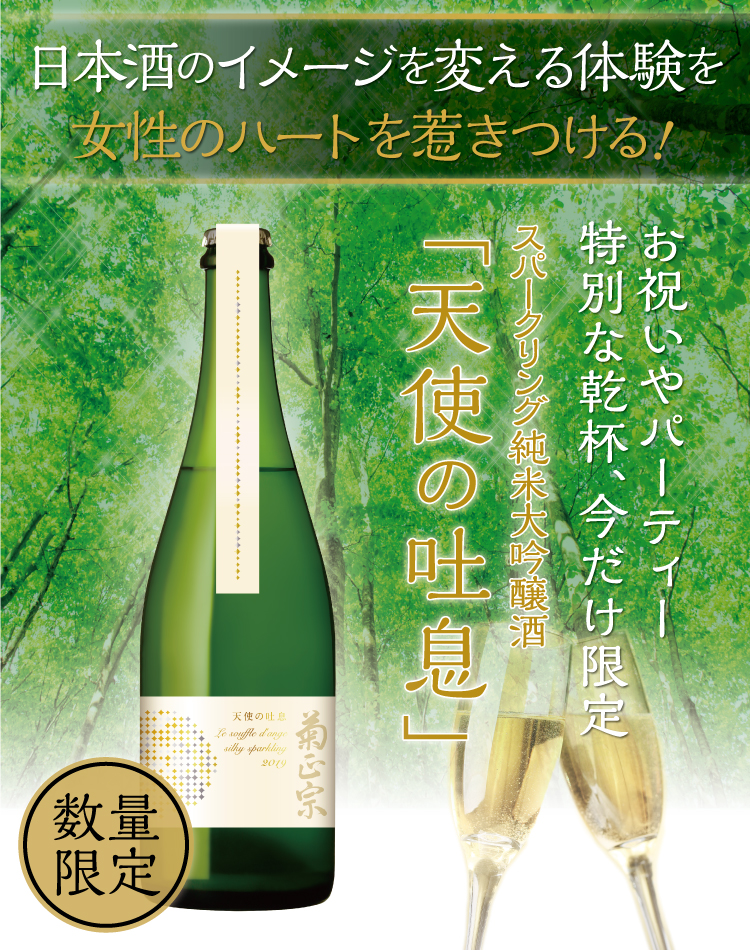

菊正宗では、そんな、ちょっと

寂しさ漂うお父さんに向けた

「父の日ギフト」を

ご用意いたしました。

まずおススメしたいのが、

「シェリー樽貯蔵大吟醸」です。

本場スペインで買い付けた

シェリー樽に、搾り終えた上質の

生酛大吟醸を樽詰した贅沢な逸品。

歴史を重ねた樽に浸み込んだ

シェリー酒とスパニッシュオーク

(樫)の香りが渾然一体となった

ところに、華やかな香りが広がる

生酛ならではの味わいが

融け合って、奥の深いコクのある

深い味わいを醸し出します。

洋酒党と日本酒党ともに

絶賛の秀逸な味わい

がお楽しみいただける、

大変貴重な限定商品です。

続いてご紹介したいのが

「父の日プレミアム

純米原酒セット」。

菊正宗だけの特別な酒米「兵庫恋錦」

で醸した幻の酒

「超特撰 兵庫恋錦 特別純米酒 原酒

」、吉野杉の爽やかな香りをまとった

芳醇な味わいの「上撰 純米樽原酒」、

吉川特A地区産の山田錦を100%使用

した「超特撰 嘉宝蔵 雅」の、

日本酒好きには堪らない

“垂涎(すいぜん)”の純米原酒を

3本セットです。

そして最後に、普段なかなか口に

できない、お父さんへの感謝の

メッセージをネオカップに貼り付けた

「思いを伝える ネオカップセット

〜メッセージ「父の日」タイプ〜」。

180㎖の飲み切りタイプの

ネオカップを5種類20本の

セットにしました。

ご家族揃っての飲みくらべなど、

会話も弾む父の日ギフトです。

どれも、お父さんが喜ぶ

嬉しい1日になりそうな

商品を取り揃えました。

正式な「父の日」制定は、「母の日」に遅れること58年。

最初の「父の日」の祝典が

行われたのは、1910年のこと。

その前の年にアメリカのワシントン州

のある街での出来事が

キッカケとされています。

その出来事とは、男手ひとつで

自分を含む6人兄弟を育て

てくれた父を讃えて、

父の誕生月である6月に

礼拝をしてもらった

ソノラ・スマート・ドッドという

ひとりの女性の願いに

端を発したものです。

当時すでにはじまっていた母の日

と同じように、父に感謝する日

も必要という牧師協会への嘆願

が最初とされています。

母の日の起源とされる1907年から

3年遅れての祝典となりました。

とはいうものの、

「母の日」がアメリカの記念日

となったのは1914年。

「父の日」は1972年に

正式な記念日として制定された

もので、実に58年もの年月が

経っていました。

母の日に贈る花は

カーネーションに対して、

父の日の花はバラ。

父親が健在の場合は赤いバラを贈り、

亡くなっている時は

白いバラを身につけます。

寡黙な父、饒舌な父、頑固な父…

いろんな父親像はありますが、

「父の日」には、感謝の気持ちを

カタチにして伝えたいものです。

新たに「父なる〜」という言葉が

生まれるのを願うばかり。

今年の「父の日」は6月16日(日)。

日本酒を前に、

こぼれんばかりのお父さんの笑顔が、

今年は見られそうです。