平成最後となる「お歳暮」の準備は済んでいますか。

月日が経つのは早いもので、

この間、新年の挨拶をしたばかり

だというのに、今年も残すところ、

あと僅かとなりました。

来年から新元号となるため、

しばらくは、いろいろな場面で

“平成最後の……”と冠される

ことが多そうです。

その一方で、人々の関心は

“新元号の名称”にも注がれています。

選定にあたっては、「漢字2文字」

「書きやすく読みやすい」

「俗用されていないもの」など、

いくつかの条件があります。

「誤記や混同を避けるために、

“明治・大正・昭和・平成”の

略式表記で使われる“M・T・S・H”

以外のアルファベット頭文字」

なども条件のひとつと

されているようです。

新元号は来年4月1日に公表され、

5月1日に施行される予定。

ご家族や友人たちと一緒に、

新しい元号をあれこれ予測

してみては、いかがでしょうか。

…ということで、

平成最後の年末年始を迎えます。

平成最後の「お歳暮」の準備は

済んでおられますか。

かつて、お歳暮を贈る時期は、お正月

準備をはじめる「正月事始めの日」

である12月13日(現在は新暦。

ひと昔前は旧暦)から1週間後の

12月20日あたりとされていました。

最近は、販売形態の多様化や

生活スタイルの変化、流通環境の充実

などにより、お歳暮を贈る時期

が少し早まっているようです。

さすがに、年の瀬が押し迫った

正月準備に忙しい年末ぎりぎりに

荷物が届くのは迷惑。

その配慮から、終わりの時期は、

昔と変わることなく12月20日ごろ

をひとつの区切りとなります。

一般的に関東と関西、沖縄などで、

少しばかり贈る時期が異なります。

●関東…12月初旬〜12月20日ごろ

(東京・神奈川は、11月下旬

ごろからスタート)

●関西ほか(全国的なお歳暮期間)

…12月10日〜12月20日ごろ

●沖縄…12月初旬〜12月25日ごろ

とくに都市部では早まる傾向にある

ようですが、家庭のしきたりや

地域的な慣習により、日程が前後

する場合もあるようです。

お歳暮の時期にお届けできない

場合は、表書きを変えて贈ります。

●元旦〜1月7日(松の内)…御年賀

●1月8日〜立春(2月4日前後)

…寒中御見舞、寒中御伺

また、贈り先が喪中の場合は、

松の内が終わるのを待って、

紅白の水引がついたのし紙ではなく、

無地の短冊に「寒中御見舞」

という表書きで贈りましょう。

お歳暮の起源は室町時代にさかのぼります。

お歳暮は、お中元と同じく

古代中国から伝わった行事に

由来するようです。

その行事が、室町時代ごろ、

新しい年の豊作を歳神様や先祖の御霊

に祈願するために捧げる供物を、年の

暮れに本家や家元、近所に持っていく

御霊祭(みたままつり)

と結びついたのが「お歳暮」

のはじまりといわれています。

お歳暮は、お中元と同様に、

江戸時代になって、広く庶民の間で

広まりました。

これには、江戸時代の商習慣

が深く関わっています。

当時の商売は掛け売りが基本。

盆と暮れに半年分の借金を

まとめて払う、いわゆる

“盆暮れの支払い”がありました。

この支払いの際に、お礼の贈り物を

持参したことが、歳神様への

供え物を配る時期と重なって、

お歳暮が“年の暮れの贈り物”

として定着していきました。

歳暮という言葉は、もともと

“歳(とし)の暮れ”という意味

で使われており、年末にお世話に

なった人々に贈り物を持参して

回るうちに、その贈答品そのもの

を「お歳暮」と呼ぶようになった

ということです。

お歳暮に込められた感謝の気持ちは、

今も昔も変わることなく

受け継がれているようです。

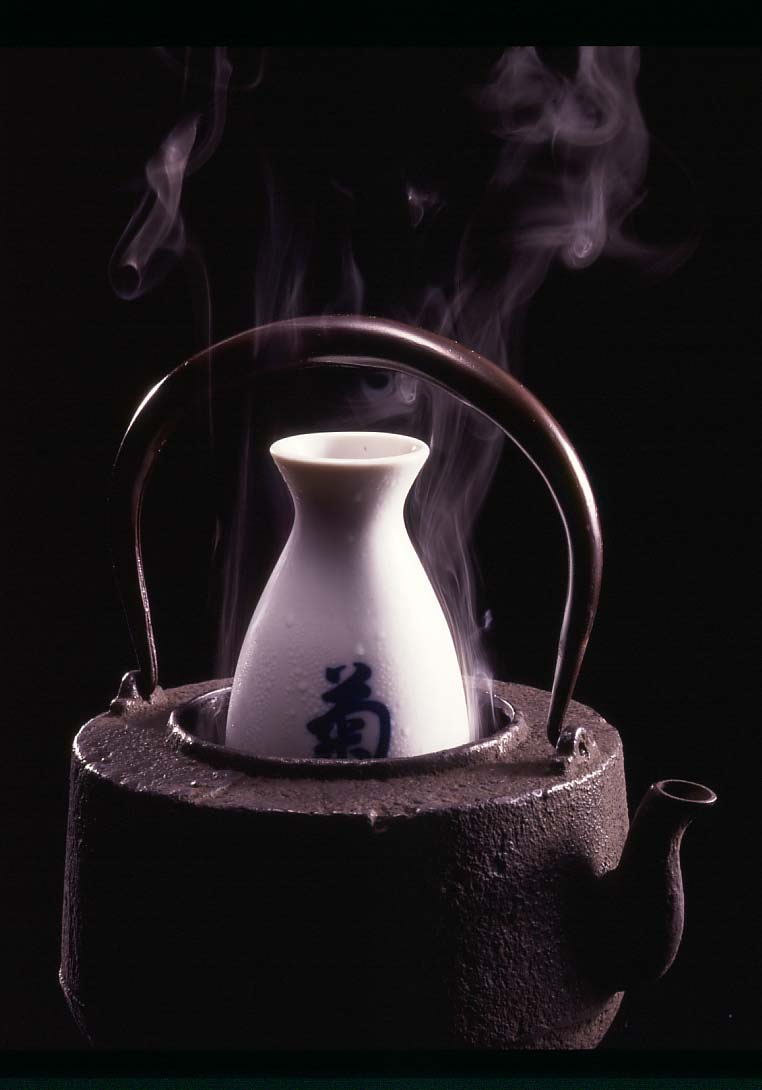

日本酒は、正月の祝い酒として、

大変喜ばれる贈答品のひとつ。

これも昔から変わらぬこと。

菊正宗では、先様にお喜びいただける

数多くのご贈答セットを

ご用意しております。

お世話になった方の顔を思い

浮かべながら、お選びくださいませ。