菊正宗「嘉宝蔵」は丹波杜氏伝統の「寒造り」による仕込みも終盤を迎え、華やかな新酒の季節になりました。

日頃の感謝を込めて、香り高いしぼりたて新酒を楽しむ会を開催いたします。

灘の本流辛口を是非お楽しみください。皆様のお越しをお待ちしております。

遠方の方、お越しになれない方、

新酒 「生酛 しぼりたて」ネットショップで販売!(2/1より)

おうちで蔵開き気分!?いかがでしょう!?

ご購入はコチラ♪

極上辛口のお酒をお探しなら菊正宗ネットショップへ!清酒(樽酒、純米酒、大吟醸酒)はもちろん、酒粕、おつまみ、日本酒の化粧品まで豊富な品揃え!

菊正宗「嘉宝蔵」は丹波杜氏伝統の「寒造り」による仕込みも終盤を迎え、華やかな新酒の季節になりました。

日頃の感謝を込めて、香り高いしぼりたて新酒を楽しむ会を開催いたします。

灘の本流辛口を是非お楽しみください。皆様のお越しをお待ちしております。

遠方の方、お越しになれない方、

新酒 「生酛 しぼりたて」ネットショップで販売!(2/1より)

おうちで蔵開き気分!?いかがでしょう!?

ご購入はコチラ♪

最近、

とんと聞かなくなった言葉に

「小正月(こしょうがつ)」

があります。

それと対比されるのが

「大正月(おおしょうがつ)」です。

大正月とは一般的に

1月1日(元旦)から1月7日

(松の内まで)をさし、

お正月のことをさします。

この期間には、

門松やしめ縄などの正月飾りを飾り、

新年の神様である

年神様を迎える準備と

そのおもてなしが行われます。

一方、小正月は、

古くは旧暦の1月15日の

満月を祝う行事を中心に

行われていました。

興味深いのは、

小正月が「女正月」とも

呼ばれていたことです。

年末年始の家事や

正月行事の準備に追われていた

女性の労をねぎらう日とされ、

女性が少し休息を取れる

タイミングでもありました。

この日に食べる小豆粥や

お雑煮などのシンプルな食事は、

家事を簡略化しつつ、

健康や無病息災を祈る

意味も込められています。

また、女性同士が集まって

宴会や交流を楽しむこともあり、

現代でいう賑やかにハメを外せる

“女子会”のような1年に一度の

楽しみだったのかも知れません。

小正月と大正月の

境目となるのが「松の内」です。

この期間は地域によって異なり、

関東と関西でその捉え方に

微妙な違いがあります。

本来、松の内とは

旧暦の1月15日までをさし、

門松やしめ縄などの

正月飾りを飾る期間でした。

しかし、江戸時代初期、

三代将軍の徳川家光の忌日

(月命日)が20日であったことから、

鏡開きの日が1月11日に変更。

それに伴って、

関東では松の内も

1月7日までに短縮されました。

一方、

幕府の影響が薄い関西では、

松の内は1月15日まで、

鏡開きは1月20日のまま

残ったといわれています。

現代では、

1月7日のテレビの全国放送などで、

季節の風物詩として

“今日は、暦の上では松の内です”

などと伝えられることも多く、

関西でも1月7日が松の内と

認識されるケースが増えています。

小正月の行事内容も、

東と西とでは微妙に異なります。

小正月の象徴的なもののひとつに、

関東では「どんど焼き」、

関西では「左義長」

という行事があります。

これは、正月飾りを

火にくべて片付ける行事です。

関東では邪気払いの意味を持ち、

学校のグラウンドや公園、

河川敷などの広い場所で

行われています。

一方、関西は

豊作祈願を願う意味合いが色濃く、

田んぼや神社境内を中心に

行われます。

つまり江戸という都市部と

上方の農村文化の名残といえます。

この他、小豆粥を食べることで

無病息災を願う風習や

細い枝に紅白の餅をつけて飾り、

豊作を祈る「餅花づくり」など、

一部の地域で代々続く行事もあります。

また、地域によっては集落ごとに

行われる宴会や祭りもあり、

人々が集まって交流を深める

大切な機会となっています。

小正月は地域や文化によって

さまざまな特色を持ち、

生活に根付いた行事として

親しまれている反面、

現代では忘れられがちな

行事のひとつです。

大正月の華やかさとはまた異なる、

小正月の素朴で温かい文化、

続けていきたいものです。

日本の正月に欠かせない「おせち料理」は

平安時代から続く文化です。

元々“おせち”とは、

季節の節目を祝う

五節の節供(せちぐ)をさし、

神様への感謝と無病息災を祈る

儀式に供えられた料理が起源です。

やがて正月が特別視されるようになり、

「おせち」という言葉が正月料理

そのものを意味するようになりました。

「おせち料理」の重箱は、

縁起を担ぐ意味を込めて構成されています。

一番上の一の重には祝い肴や甘い口取り

(黒豆、紅白かまぼこ、栗きんとんなど)が

詰められ、新年の祝福を表します。

二の重には焼き物(鯛やエビ)を詰め、

豪華さを演出。

三の重は野菜中心の煮物で

家庭の結束や円満を願います。

四段目は“死”を連想するため

“与(よ)の重”と呼び、

酢の物や肉料理などを詰めます。

五段重の場合は、五の重は

“神様からの贈り物”を象徴する

空の重とされることが伝統的です。

しかし、現代では正月から営業する

飲食店やコンビニも増え、

「おせち料理」の伝統的な役割は

薄れつつあります。

その一方で、洋風、中華風、

さらにはスイーツを盛り込んだ

「おせち料理」が登場するなど、

多様化するライフスタイルにも対応。

この柔軟性が、「おせち料理」を

新年の象徴として存続させている

理由ともいえるでしょう。

さて、昔ながらの「おせち料理」を

彩る食材の多くには験担ぎの意味が

込められています。

たとえば、“黒豆”にはまめに働くとの

願いが込められているのをはじめ、

子孫繁栄を願って食べる“数の子”

イワシを肥料にしたところ

豊作になったことから五穀豊穣の

象徴とされる“田作り”など、

語呂合わせや謎かけ的な

言葉遊びが中心です。

こうした縁起物や験担ぎに言葉遊びや

謎かけの言葉が流行したのは

江戸時代のこと。

日本には俳句や川柳などの

短い言葉で表現する文化を背景に、

遊び心や機知を言葉に込める

風潮が広まりました。

縁起を担ぐことで繁栄を願う

日本文化に根付いています。

言葉の語呂合わせや洒落は、

その願いをわかりやすく伝え、

覚えやすくするために役立ちました。

江戸では洒落の効いた

軽妙なフレーズが好まれ、

それを粋に感じました。

「恐れ入谷の鬼子母神」や

「知らぬが仏、浅草観音」など、

言葉尻に気っ風の良い言葉を

つけるのが特徴です。

一方、商売の地、上方(大阪)では、

皮肉やユーモアを

交えた表現が流行しました。

「あの客は夏の蛤」。

“身腐って(見くさって)、

貝腐らん(買いくさらん)”のように、

含みのある一癖のある間接的な表現です。

「うどん屋の釜」は

“湯ばかり(言うばかりの口先だけ)”をさし

「無地の羽織」は“紋なし(一文なし)”

「妹の嫁入り」は“ねえ(姉)と

相談/値に相談/値段次第”というように

言葉巧みに使われました。

こうした言葉遊びの背景には、

当時の庶民の暮らしや価値観が

垣間見えます。

これらの表現は、ただ笑いを誘うだけでなく

言葉を通じて日本文化の奥深さを

感じさせてくれます。

「おせち料理」とは、新年を祝う象徴であり

祈りや願いを込めた料理ですが、

その中に洒落や遊び心が

散りばめられているのもまた魅力です。

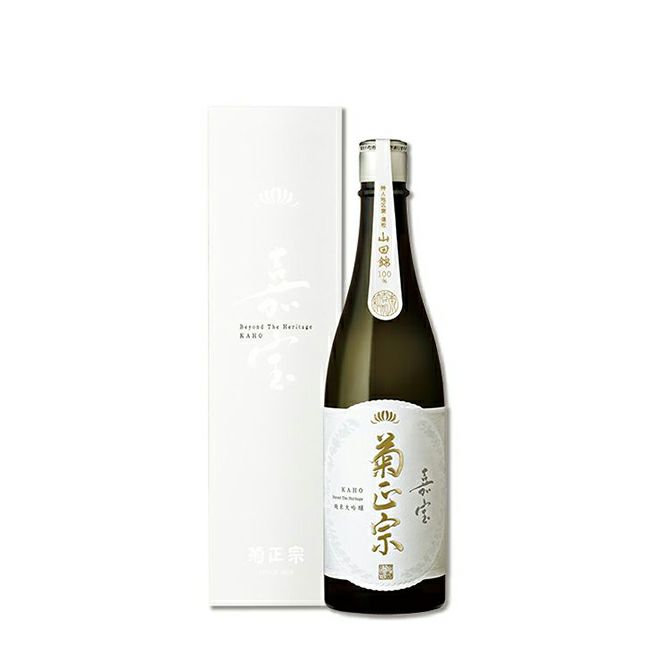

成人の日のお祝いにも喜ばれる純米大吟醸「嘉宝」

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/

年賀ハガキを取り巻く環境は

年々厳しくなっています。

年賀状を送るのは中高年層が多く、

20代以下では約40%が

“年賀状を送らない”との回答もあり

若年層の利用減少が顕著です。

かつて2003年には約44億枚に

達した発行枚数も、

2024年には約13.5億枚、

2025年は郵便料金値上げの影響もあり

約10億枚にまで減少すると

予測されています。

ピーク時の2003年は、

パソコンやプリンターの普及で

手づくり年賀状が増加する一方、

携帯電話の普及で

メールによる挨拶が広がり、

若い層の年賀状離れも進行しました。

その後、スマートフォンへと移行し、

LINEやSNSの充実した機能により、

紙の年賀状の役割はさらに縮小しています。

そんな中、2015年の未年の年賀ハガキが

突如SNSで話題に。

年賀ハガキの切手部分の

“編み棒を持ち、

首にマフラーを巻いた羊”のデザインが

12年前の2003年の

“羊がマフラーを編んでいる”

図案と同じ羊であることに気づいた人が

SNSに両方の画像を投稿。

“12年越しでマフラーを完成させた”

として大きな反響を集めました。

翌年の申年には、2004年の

“温泉に入る猿”の横に

小猿が一頭増えるという変化が。

翌2017年の酉年は、

2005年のニワトリと

同じタッチの卵の図案が描かれ、

その卵の影を拡大して見ると

“あけましておめでとうございます”の

文字で描かれる工夫が。

このような遊び心のあるデザインは、

たった8人しかいない

切手デザイナーによるものです。

年賀状文化にユーモアと

温かみを与える好例といえるでしょう。

こうした年賀状文化を

次世代に伝えるためには、

新たな形が望まれるところ。

たとえば、時代を象徴した

環境配慮型年賀状。

紙に植物の種が埋め込まれて、

使用後に植えることで

花やハーブを育てられる

「シードペーパー年賀状」は、

サステナブルを具現化する

ユニークな考え方です。

AR(拡張現実)を活用した年賀状では、

受け取った人がスマホをかざすと、

年賀状上に立体的な

アニメーションが浮かび上がるなど、

紙とデジタルの融合を象徴するものです。

日本郵便の「AR年賀状サービス」では

動物やキャラクターが

動く演出が好評です。

また、VR(仮想現実)を

取り入れた年賀状では、QRコードを通じて

バーチャル初詣や新年パーティーの

仮想空間にアクセスする体験も可能で、

360度写真や動画を共有する形で

利用され始めています。

伝統と現代技術の融合が進む

年賀状の未来にとって、

このような新たなスタイルが普及すれば、

年賀状文化の再生と、

より豊かな新年の挨拶が

実現する可能性があります。

年賀状の背景にある

“新年の挨拶を大切な人に届ける”

という思いは普遍で、

デジタル時代においても、

この伝統を新しい形で

紡いでいくことが重要です。

年賀状は単なる紙ではなく、

人と人をつなぐ文化の

一端を担っています。

これからもその価値を見直し、

後世へ受け継いでいきたいものです。

菊正宗ネットショップはこちらから

https://www.kikumasamune.shop/