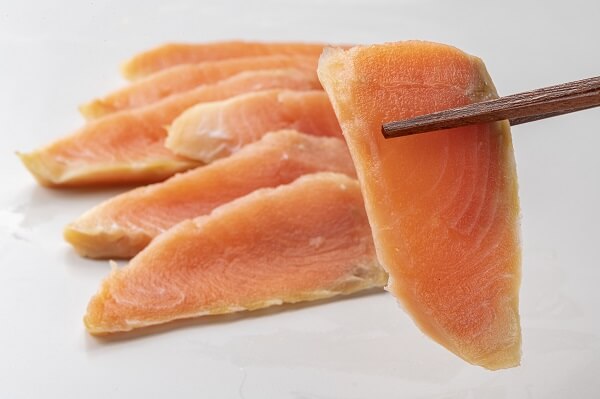

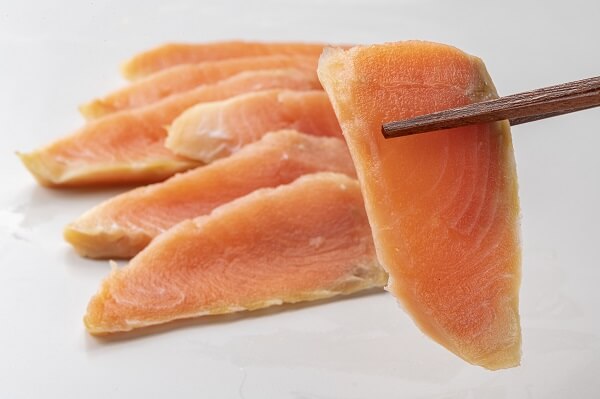

鮭のルイベ

鮭のルイベ

冷凍食品の普及には、さまざまな状況が影響していました。

毎年10月18日は

「冷凍食品の日」です。

この日を制定した

社団法人日本冷凍食品協会によると、

冷凍の“凍”が

“10(とう)”に通じ、

「冷凍食品」の世界共通の

管理温度である−18℃以下の

“18”にちなんで、

1985年(昭和60年)の記念日制定

に至ったとのこと。

「冷凍食品」が誕生するよりも

ずっと以前から、

極寒地ならではの食文化として

“ある程度、鮮度を保った食品を

冷凍して食べる”

という習慣がありました。

ロシアやカナダなどの極寒地では、

外気温が−50℃以下にも下がるため

スープを外に出しておけば、

すぐに凍り、食べたい時に火にかけて

温めて食べるというもの。

日本でも北海道の一部地域では

−30℃以下の寒さになり、

サケなどを外気冷凍したルイベは、

その頃からの郷土料理のひとつ。

当時は干物に近い保存食で、

現在の少しシャリシャリ感のある

刺身の一種であるルイベとは

別の食べ物でした。

「冷凍食品」が最初に登場したのは

1900年代のアメリカ。

傷みやすいジャム加工用イチゴを

一般家庭に冷凍輸送したのが始まり

とされています。

しかし、それが広まったのは

アメリカの一般家庭用冷凍冷蔵庫が

普及し始める1920年代に

なってからのことでした。

日本の「冷凍食品」事業は、

1920年(大正9年)に、

葛原商会(現ニチレイ)の葛原猪平が

アメリカ製の冷凍設備を北海道に

建設したことに端を発します。

1日10トンの冷凍ができる冷凍倉庫で、

北海道で獲れる魚を

凍らせたのが最初でした。

日本で初めて市販された

「冷凍食品」は、戸畑冷蔵が

1930年(昭和5年)に発売した

“冷凍いちご”。

アメリカでの最初の「冷凍食品」と

同じイチゴだったことを考えると、

イチゴは「冷凍食品」としての

適性があるといえるでしょう。

とはいえ、まだ各家庭に「冷凍食品」

を保存する冷凍冷蔵庫はなく、主に

業務用としての利用が主流でした。

日本国内で「冷凍食品」が

認知され始めたのは、

1964年(昭和39年)の

東京オリンピックを機に、

一気に外国の文化が入ってきた辺りの

高度成長期真っ只中の時期です。

その頃は、主に外食産業を中心に、

「冷凍食品」の素材や調理法、

解凍などの研究が進んだ時期

ともいえます。

1970年代になって大型の冷凍冷蔵庫や

電子レンジが普及し始めた辺りから、

一般家庭で「冷凍食品」の利用が

増え始めました。

1980年代になって、

電子レンジの低価格化による

一般家庭への爆発的な普及があり、

それに伴って、「冷凍食品」市場が

急激に拡大しました。

食材や料理の冷凍保存技術だけでは

「冷凍食品」を一般普及させることは

無理なお話。

「冷凍食品」の品質を保ちながら運ぶ

“冷凍輸送”と、販売拠点での

“冷凍温度管理設備”、

消費者が購入した後の保存を行う

“冷凍冷蔵庫の普及”、

「冷凍食品」を美味しく食べるための

“電子レンジでの解凍”など、

さまざまな技術環境が整って初めて、

「冷凍食品」普及が整います。

長い準備期間を経た「冷凍食品」の目まぐるしい進化。

「冷凍食品」が一般家庭に

届けられるまでに、地道な60年もの

歳月を費やしました。

しかし、「冷凍食品」事業を支える

周辺環境が整って以降は、

年を追うごとに目まぐるしく

進化を遂げており、

その進化は現在も続いています。

なかでも、1994年(平成6年)に

発売された

“電子レンジ対応コロッケ”

は、それまで「冷凍食品」の概念を

大きく覆すことになる

エポックメーキングな商品です。

それまでは冷凍コロッケを

油で揚げていましたが、

この商品は、揚げたコロッケを

風味を損なわず急速冷凍することで、

レンジで“チン”するだけで、

サクサクのコロッケが食べられる

という手間いらずの画期的な

「冷凍食品」でした。

それ以降は、冷凍庫から取り出して

そのままお弁当に入れるだけで、

昼ご飯の時には自然解凍によって

食べ頃になっている

“お弁当”シリーズや、

一流シェフ監修の“超高級”な

「冷凍食品」の登場など、

皆さんもご承知のことだと思います。

料理で「冷凍食品」になっていない

ものはないんじゃないかと思うほど、

バラエティ豊かに

進化を続けているといえるでしょう。

さて、「冷凍食品」についての

ウンチクを少し。

まず、市販の「冷凍食品」は

腐りません。

これは、「冷凍食品」の保存温度が

-18℃以下に決められているため、

微生物が増殖しないからです。

ただし、色が変わったり、

霜がついてる場合は、

長期間の冷凍焼けや酸化などにより

品質が劣化しているので食べるのを

避けたほうがよろしいでしょう。

それから、冷凍野菜は、

凍ったまま調理というのが基本。

というのも冷凍する前にちゃんと

下処理がされているからです。

何れにしても、大切なのは、

「冷凍食品」のパッケージに

書いてある解凍方法を守ることで、

失敗しない解凍を心がけることです。

寒くなるこれからの季節は、

燗酒の美味しさを

実感できる季節でもあります。

お好みの「冷凍食品」を肴に

一杯というのもオツなもの。

美味しい「冷凍食品」を求めて、

スーパー巡りというのも

よろしいんじゃないでしょうか。

角本マークのお猪口2個付き「菊正宗 キクマサ飲みくらべ 8本セット」

菊正宗ネットショップはこちらから