かつて持てはやされた“金の卵”は、近代日本を支えた“団塊世代”。

その昔、“金の卵”と呼ばれた

学生たちがいました。

戦後の復興もひと段落した

1954年(昭和29年)の

第一次鳩山一郎内閣あたりから、

大量生産の時代が訪れ、

“高度経済成長期”へと突入。

それに伴って、

労働力が必要となりましたが、

都会では教育熱の高まりによる、

高校や大学へ進学する学生が多く、

労働力不足の事態に。

そこで白羽の矢が立ったのが、

地方や農村の中卒者

(一部、高卒者)の労働力です。

当時、地方の所得は低く、

子どもを進学させる余裕がない

家庭が多く、都市部の企業に

働きに出すということが定着。

東北地方などの農村部の

平均兄弟数が6人以上で、

地域的に人口過剰であったため、

都心部の急激な人手不足との

利害が一致したという

社会的な背景がありました。

その様子を象徴的に表すものとして、

農家の長男はそのまま農家を継ぎ、

次男以降が集団就職列車で東京へ。

東北と都心の玄関口である上野駅に

“金の卵”が降り立つ姿は、

季節の風物詩として

ニュースで流れたり、

映画やドラマのシーンに

登場しました。

集団就職列車と呼ばれた臨時列車は、

1954年(昭和29年)に運行が開始

され、1975年(昭和50年)に

運行終了するまでの21年間にわたり

“金の卵”を送り続けました。

もともと青森−上野間は蒸気機関車で

丸1日かかっていたものが、

特急「はつかり」の登場により

所要時間は大きく短縮したのですが、

それでも所要時間は約12時間。

“金の卵”たちは、

この列車に揺られながら、

故郷を離れる不安をぬぐい去り、

これからはじまる新たな生活への希望へと

気持ちを切り替えたのでしょう。

現在、青森−東京間の最短所要時間は、

東北新幹線を利用して約3時間20分。

昔とくらべるとホントに

便利な時代となりました。

ちなみに“金の卵”は、

“団塊世代”でもあります。

“団塊世代”は、戦後すぐの

“焼け跡世代”の次の世代で、

“第一次ベビーブーム世代”

とも呼ばれていました。

アメリカを中心とした海外の異文化が

大量に流入した時代でもあり、

ファッションへの興味や

食生活の変化、生活家電の登場、

核家族化など、いままでの日本にない

新しいライフスタイルを最初に経験

して育った世代といえるでしょう。

都会で働く若者たちは外国の異文化を

次々と取り入れ、新しい文化にも

積極的に馴染んで行きました。

彼らこそが、戦後日本の新しい成長を

支えた世代といえます。

春の別れ酒は、ぜひ“家飲み”で。

かつての“金の卵”たちが、

生まれ育った故郷に別れを告げる

季節は、3月半ばの春の足音が

聞こえはじめる頃。

多くが中卒者ということもあり、

“旅立ちを祝して、お酒で乾杯”

ということはありませんが、

母親が腕を振るった

ご馳走だったであろうことを

計り知ることができます。

何せ、時間距離で

約12時間も離れた遠くの地へ、

子どもを送り出す訳ですから、

巣立つ前夜などは

惜別の涙にあふれていたに

違いありません。

また、“金の卵”たちも、

おいそれとは帰省できない事情

があり、“別れの晩餐”を

悲しさいっぱいに過ごしたことは

容易に想像できます。

それにくらべると、現代の別れは、

さばさばしたものです。

一人ひとりがスマホを持つ時代なので

、その気になれば毎日、

顔を見ながらテレビ通話も可能。

移動についても、張り巡らされた

鉄道網の整備はもちろん、

格安のLCCを使えば移動時間が

短縮し、移動費用を抑えたい場合

は、夜行バスなども毎日運行

しているなど、年を重ねるごとに

利便性の高いサービスが充実し、

別れの寂しさが薄らいでいます。

そんな時代の新しい生活に向けて

のお別れ会は、ぜひ“家飲み”で。

隣席客に気を使う飲食店は

時間制限があるので、

じっくりと別れを惜しむのなら、

時間的に余裕があり、

そのまま布団に潜り込める

「家飲み」が最適です。

手作り料理はもちろん、

百貨店やスーパーのお惣菜、

デリバリーのオードブルなど、

別れの晩餐はお好みの料理を

テーブルに並べては、

いかがでしょうか。

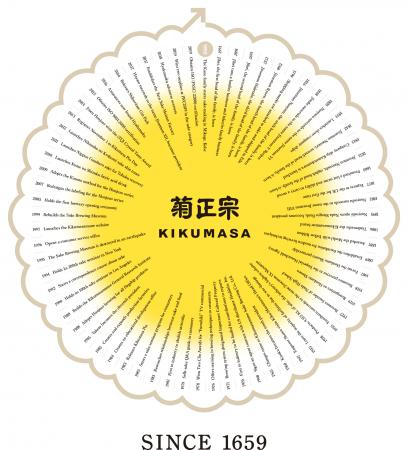

そして、“別れの盃”は、

ぜひ180㎖入り飲み切りタイプの

「ネオカップシリーズ」で。

菊正宗の“顔”ともいえる

杉の香りを纏った「上撰 樽酒」

をはじめ、華やかな際立つ香りと

フレッシュな味わいの

「清酒 しぼりたてギンカップ」、

昔ながらの生酛造りが楽しめる

「超特撰 生酛大吟醸」、

コクと香りを楽しむ

「上撰 純米酒 香醸」、

柑橘系で飲みやすい口当たりの

「リキュール すだち冷酒」

の5種類をラインアップ。

とくに人が集まる機会

だからこそ楽しめるのが、

それぞれのお酒の飲みくらべです。

社会人になる前に、

日本酒の好みの味を見つけられる

絶好の機会といえます。

若者のアルコール離れが

叫ばれる一方で、

日本酒を趣向する

“日本酒女子”が増殖中とか。

また、それにつられて“日本酒男子”

も増えているようです。

現代風のカラッとした

爽やかな笑顔の別れに、

ネオカップで乾杯♪