~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

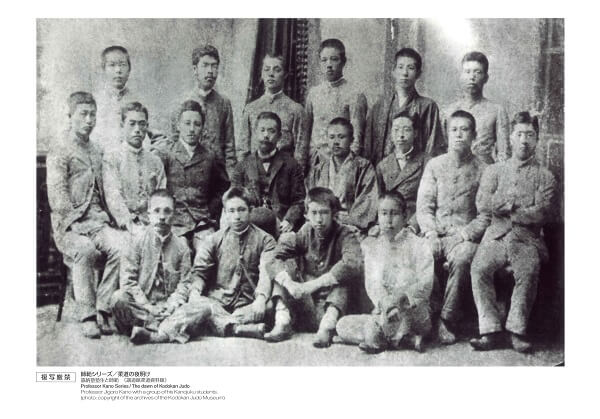

“柔道”の概念も固まり、

門人が集まり始めました。

1879年(明治12年)、

「治五郎」は、

父の治郎作と交流のあった実業家の

渋沢栄一からの依頼により、

渋沢の飛鳥山別荘にて、来日中の

アメリカのグラント前大統領の

歓迎のための御前試合を

披露することになりました。

師の福田八之助ほか、

磯正智師範など大先輩らとともに

柔術の形を演じるという

貴重な体験で、

師範格に混じった唯一の大学生で、

英語に秀でていたこともあって、

ひと際目立つ存在であったことは

確かです。

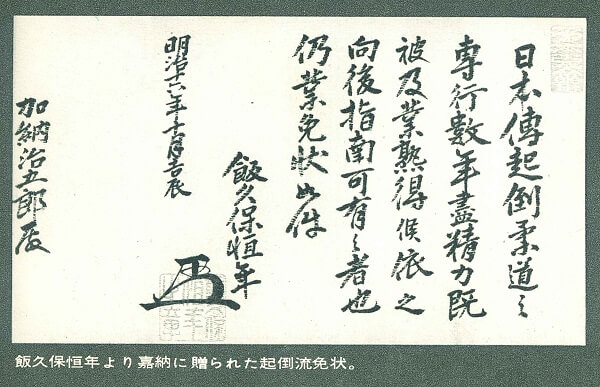

翌1880年(明治13年)には、

東京大学の学園祭で開かれた、

“天神真楊流”の原点となる

“楊心流戸塚一門”の演武披露に

飛び入り参加。

小柄の「治五郎」が

“楊心流戸塚一門”の巨漢と

試合をして勝ち、

一躍、世間の話題に。

「治五郎」がめざしたのは、

それまでの柔術で認められていた、

喉を突いたり、武器を使う

危険な技を排除した、

精神的な規律を重んじる

理論的な武術で、

試行錯誤を繰り返しながら、

東京大学卒業の

1881年(明治14年)、

「治五郎」が22歳の年に

“柔道”は確立されました。

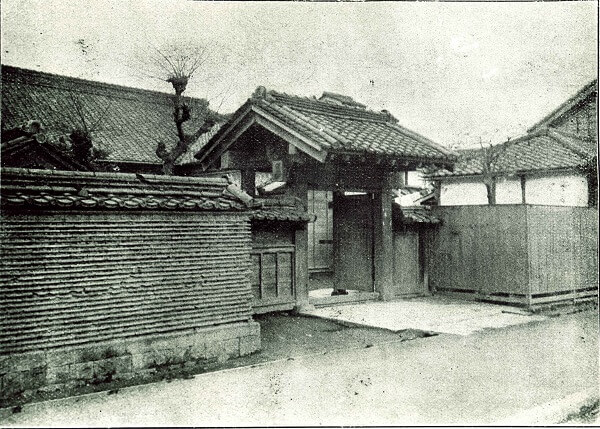

翌年の1882年(明治15年)、

東京上野の永昌寺に

“嘉納塾”

“講道館”

“弘文館(宏文館)”

という3つの教育事業拠点を開設。

“嘉納塾”は、

目先の利に捉われない

大きな視野を持った

将来を担う人材の育成、

“弘文館(宏文館)”は

留学生受け入れを兼ねた英語学校

という目的で開設されました。

そして“講道館”は、

ご存知のように今につながる

“柔道”の拠点です。

ここでは、“柔道”への理解を

深めてもらうため、

“練体法

(体育的に身体が凝り固まることなく

自在かつ敏捷(びんしょう)な

強さを習得)”、

“勝負法

(攻撃と防御を兼ね備えた

武術としての柔道)”、

“修心法

(智徳の修養と柔道の原理を

実生活に応用する研究と実行)”

の3つに分けて解き、

これらの技法を重ねて

会得することで、

“心・技・体”の備わった

人格形成につながるもの

と考えていました。

“講道館”は、この地から

幾度かの移転を繰り返し、

1958年(昭和33年)に

現在の東京文京区春日に移り、

現在に至っています。

ちなみに、10年後の

1893年(明治26年)まで、

約2600人の門人を抱えました。

しかし、いずれの入門料や学費を

一切徴収することはなく、

赤字経営を覚悟の上で、

「治五郎」がすべて自己負担。

学習院での給与や英書翻訳などの俸給

を運営補填に充てたといいます。

それほど、

人の教育の大切さを理解し、

実践するために、

つねに未来を見据えた活動へと

広くつなげて行きました。

~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

「治五郎」の教育者としての第一歩。

柔術から“柔道”へと

着実に足場を固めていく

「治五郎」でしたが、

多彩な彼の才能は、教育現場でも

新しい道が開き始めます。

それは、まだ東京大学哲学選科

(現在の大学院)に在学していた

1882年(明治15年)、

卒業を間近に控えた彼に

学習院から教師の要請が

舞い込んできました。

政治学と理財学(経済学)を

英書で教えるクラスと

日本語で教えるクラスへの

教師要請です。

大学選科で学問を続けながら

勤務できることもあり、

嘱託を快く承諾。

いわゆる“華族の学校”である

学習院の教壇に立つのを

要請されたことは、

まだ若かった「治五郎」にとって、

とても誉れ高い出来事であった

という言葉が残されています。

その後、

1885年(明治18年)には、

学習院の幹事兼教授に抜擢。

これは、

華族会館が運営する私立学校から、

宮内省管轄の官立学校に転換した

ことも大きく影響しています。

そして

翌1886年(明治19年)には、

学習院の教頭に昇任。

“柔道”を広く啓蒙するかたわら、

教育者として一歩を踏み出した

26歳のことでした。

晩年、「治五郎」は、

講道館柔道師範としての

功績だけ語られるのを

決して快く思っていなかった

といいます。

というのも、学習院講師を皮切りに、

政治学や理財学(経済学)、哲学など

、さまざまな分野で教鞭を執り、

睡眠時間を惜しむように

英米仏の論文を読破し、

翻訳も手がけるなど、

「治五郎」のあふれる才能は、

多岐に発揮されました。

そういう意味で、“柔道”は、

「治五郎」の人生のひと欠片に

過ぎないのかも知れません。

※参考文献

全建ジャーナル2019.4月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第4話/高崎哲郎

全建ジャーナル2019.5月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第5話/高崎哲郎

御影が生んだ偉人・嘉納治五郎/道谷卓