~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

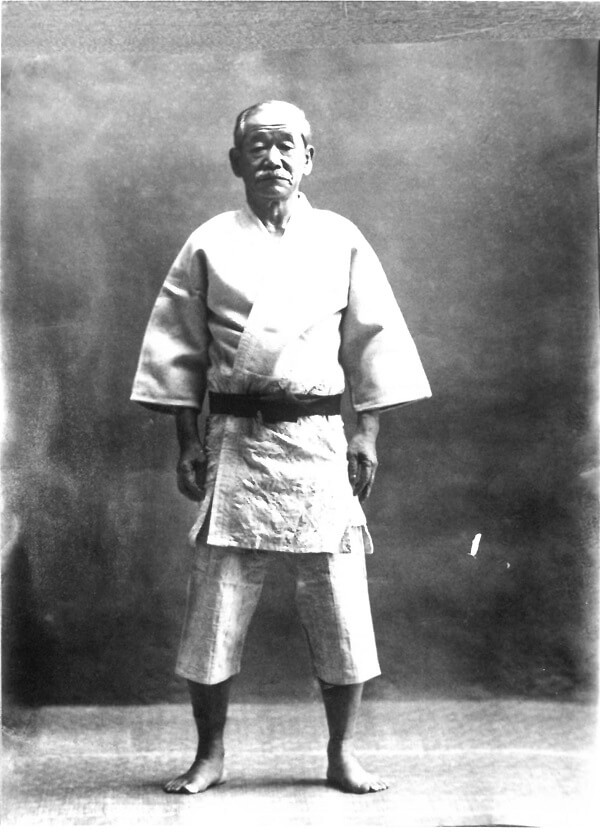

「嘉納治五郎」の才能を開花させたのは、

嘉納家に生まれたこと。

豪商である嘉納家の分家筋に生まれた

「嘉納治五郎」。

その生涯に大きく影響を与えたのは、

やはり嘉納家の存在でした。

江戸時代末期、

日本一の酒どころ灘は、幕府天領で、

大名の力がおよばない将軍の直轄地。

この時代を特に象徴する要衝地で、

商家ながらも

“苗字帯刀”を許されていた

嘉納家であったからこそ、

幕府の要人との出会いを通じて、

見聞を広げ、

見識を深め得たといえます。

「嘉納治五郎」が類い稀な才能を

縦横無尽に発揮できた背景には、

育った環境が

大きく影響しています。

嘉納家は代々、灘で酒造業を営み、

江戸に向けた“下り酒”が

軌道に乗るに伴って

廻船業でも財を成す

屈指の豪商であったことと、

祖父の次作が、

商才に長けている一方で、

和漢の学問や絵画を愛でる知識人

としても評価されていたこと。

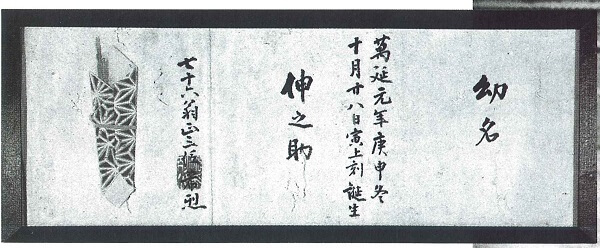

「嘉納治五郎」が

幼名の「伸之助」を名乗っていた頃は

寺子屋などに通わず、

高名な学者や画家などを招いて、

漢学や習字、絵画、四書五経などを

学びました。

そのためか、10歳の時に母と死別した

「伸之助」は、

その空虚さを埋めるすべを

勉学に求めます。

幕末維新直後の混乱する

日本において、

初等・中等教育制度は

まったく整っていない状態でしたが、

東京で私塾に通い、

官立外国語学校を経て、

官立開成学校(東京大学の前身)

に進学。

当時としては

選ばれた者だけが進める

最高のエリートコースです。

特筆すべきは祖父の影響で、

勉学だけでなく、

絵画などの芸術にも造詣が深く、

豊かな人間形成を

成し遂げたことです。

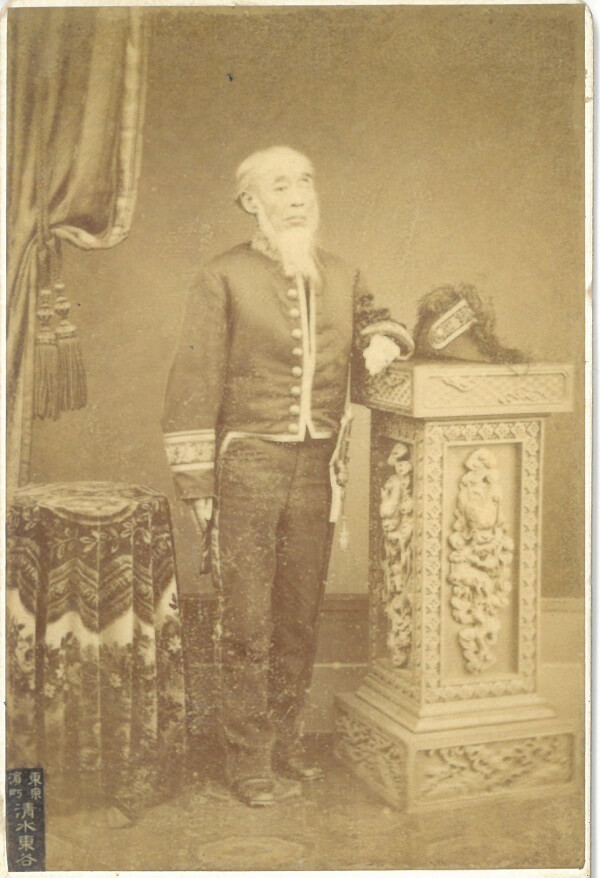

そして、「嘉納治五郎」に

大きな影響を与えたのが、

父・治郎作の存在。

治郎作は、

若い頃から経世の志を抱いて

日本国中を巡ります。

その途中、立ち寄ったのが嘉納家で、

食客として迎え入れられた後、

その才覚が認められて

長女・定子に婿入り。

次作は酒造業を継がせようと

考えましたが、

治郎作は大坂で廻船業に就くことに。

この廻船業で、

嘉納家と徳川方の有力幕臣との

使用商人という立場を超越した

深い交流が始まります。

それが勝海舟であったり、

小栗上野介忠順であったり…

こうした大局を見据えた

幕臣との出会いは、

「嘉納治五郎」の生涯の道標

となっていきました。

恵まれた環境といえども、

その中で切磋琢磨しながら

道を極めることは

並大抵のことではありません。

父の治郎作から聞かされた

勝海舟の若い時の血を吐くような

文武両道の鍛錬の話を手本に、

品格を磨く精神が培われた

といっても過言ではありません。

~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

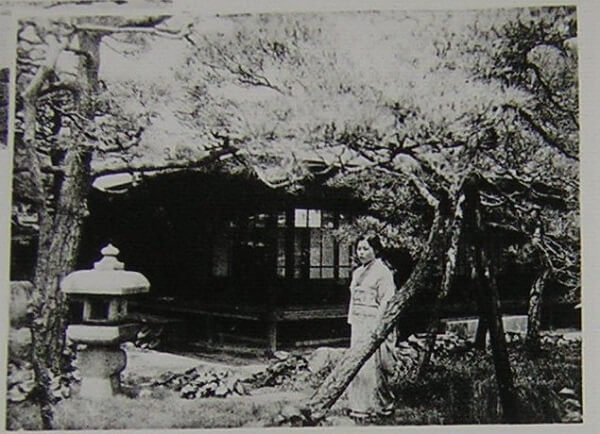

母の死が、「伸之助」の大きな転換の機会となりました。

家族から可愛がられた「伸之助」が、

突然の不幸に見舞われたのは

10歳の時。

最愛の母、定子が

享年46歳にて他界しました。

父親の治郎作が

留守がちであったため、

嘉納家の格式や経営、財産管理等を

一手に担う母親は、

厳格で間違ったことを

決して許さなかったといいます。

しかし、普段の母は

やさしく、情の深さで「伸之助」を

包み込んでくれていました。

だからこそ、

物心がついた「伸之助」にとって、

初めて味わう大切な家族との

“永遠の別れ”は、

大きな悲しみとなり、

父が維新政府高官として

新都東京に居を構えていて

側にいなかったことも加わって、

両親のいない灘の家は

“もぬけの殻”も同然の

空虚な時間が過ぎるばかり。

この寂しさを埋める意味もあって、

「伸之助」は勉学のために

東京に移り住むことを

父に懇願しました。

父はこの頼みを快く歓迎し、

母親を亡くした翌年、

彼と一緒に兄、二人の姉が

東京へと引っ越しすることに。

久しぶりに過ごす一家団らんは、

それまでの例えようのない

寂しさから解放される

ささやかな幸福感をもたらし、

「伸之助」の笑顔を取り戻す

キッカケとなったといいます。

母の死と東京への移住は、

10歳を過ぎた「伸之助」にとっての

初めての大きな節目となった出来事。

東京に移り住むことによって、

新たな学問の道が

大きく開き始めました。

※参考文献

全建ジャーナル2019.1月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第1話/高崎哲郎

全建ジャーナル2019.2月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第2話/高崎哲郎