広告予算枠を割り振って、もっともお客様の心に届く施策を適切に投下。

深夜にテレビを観ていて、

カレーやシチュー、湿布薬などの

同じCMが繰り返し流れ、

“また、このCMか”と気になっている方、

意外と多いのではないでしょうか。

一般的なテレビCMは、

30秒のタイム枠

(番組提供)と

15秒のスポット枠

(番組と番組の間)の

2種類が基本で、これ以外に

春や秋、正月の特番などで流される

ストーリー性のある

60秒のタイムCMや、

60秒から55分という長尺の

インフォマーシャルなどがあります。

インフォマーシャルとは、

インフォメーションとコマーシャルを

組み合わせた造語で、

テレビショッピングや番組後に

同じ出演メンバーで

メインスポンサーの商品を

ストーリー仕立てで宣伝するなど、

番組風に構成されたCMが

その代表格です。

冒頭の“深夜の時間帯に

何度も同じCMが繰り返される”

理由については、

月間CMの投下量の多いメーカーが、

“GRP(延視聴率)契約”という

時間帯を指定しないCMの

視聴率合計で契約しているもの

と想定されます。

これは特別な契約で、

視聴率の低い深夜枠と、

視聴率の高い

“ゴールデンタイム”枠で

CMを組み合わせて、

上手にメディア露出を

図っているようです。

深夜の繰り返されるCMで

商品情報が刷り込まれ、

ゴールデン枠で再認識、

店頭での購買に結びついています。

ちなみに、テレビCMの放送規定で、

同じCMを2回連続で流すことは

禁止されているため、

続けて同じものが流れることはなく、

間に必ず別のCMが挟まるので、

実際に続くことはありません。

また、タイム枠などの30秒に

15秒のCMを2回連続で流す

“二階建て”という手法も

とられます。

これは意図的というよりは、

スポンサーが

15秒のCMしか制作していないため

という理由がほとんど。

テロップが入っていたり、

ナレーションが異なっていたり、

途中にインサート映像が入るなど、

編集時の手間が

あまりかからない程度に

微妙に変化をさせることで、

前後のCMは別物と

みなされています。

間違い探し感覚で観るのも

興味深い楽しみ方といえるでしょう。

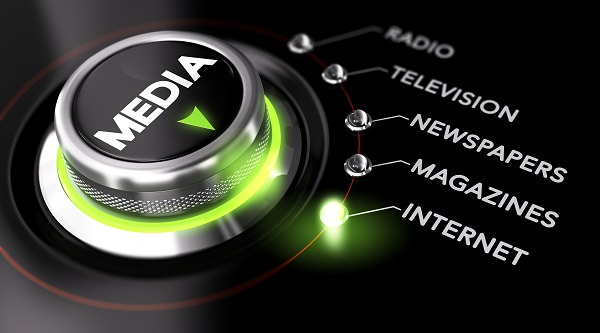

さて、一般的な企業の宣伝活動は、

大きくAD(アドバタイジング

/広告)、

SP(セールスプロモーション

/販売促進)、

PR(パブリックリレーションズ

/広報)に分類されています。

AD(広告)は、

会社や商品特徴などを

一般に広く認知させて

興味を持ってもらう手段で、

テレビ、新聞、雑誌、ラジオなどの

4大マスメディアを中心とした

宣伝活動を指します。

SP(販促)は、

顧客が購買意欲を高めて

購買につなげることが目的で、

DMやチラシ、

パンフレット等のSP媒体、

店頭装飾(バナー、POPなど)、

交通広告などが

このカテゴリーに分類されます。

PR(広報)は、間接的に

広く報せることが目的で、

ブレスリリースなどにより

社外メディア等に発信し、

配信先のメディアに取り上げられる

適切な情報を提供します。

各企業は、自社の広告宣伝予算を

これらの宣伝活動に割り振って、

もっとも効果的な成果が得られるよう

に努めています。ところが……

現在の話題づくりの中心は、ネットコミュニケーション。

販促施策も効果的。

2000年頃までは、

こうした宣伝活動が

一般的とされてきました。

しかし、パソコンが個人に行き渡り、

インターネット環境が

充実するのに伴って、

ネットを利用した宣伝活動が

徐々に増えはじめ、

携帯電話がスマホに

置き換わる頃には、

広告戦略の軸は

ネットを中心に動きはじめた

といえるでしょう。

とくに若年層を中心に、

テレビや新聞離れが顕著となり、

新型コロナによる

経済への逼迫も相まって、

多くの企業は、

高額な媒体料が必要な

メディア媒体への

CMや広告出稿を減らし、

リアルタイムな情報発信を行う

コミュニケーションサイトの開設や

ネット広告、バナー広告、

ネットキャンペーンを

行うようなりました。

ECサイトの確立、

SNSによる瞬時の情報拡散など、

企業は、こぞって

顧客との直接的で瞬発力のある

コミュニケーションづくりへと

シフトしているようです。

また、SP(販促)施策も、

ここ数年増加の傾向にあります。

巨大なデジタルサイネージ

(電子看板)や、

駅構内などの大きな円柱に

液晶画面が巻かれ、

そこに動画が流れるなどの

最先端ツールの活用もありますが、

“SNS映え”を意識したSP(販促)も、

瞬く間に拡散されるため、

情報発信にはもってこいの施策です。

本来なら、この時期ともなると

歳末バーゲンの装飾が街にあふれ、

大型店舗やアミューズメント施設には

大きなクリスマスツリーが飾られ、

多くの人が街の景色に

溶け込んでいるのですが…。

以前に紹介した

ラッピングトレイン

「Go!Go!灘五郷!」

のような交通広告も、

“SNS映え”を意識した

話題づくりには最適です。

車内に配置された

酒樽を模した吊り革など、

ちょっとしたこだわりが、

若者にバズる要素のようです。

歴史を振り返ると、

1964年(昭和39年)、

長崎の路面電車で実施されたものが

交通広告の走りで、

電機メーカーがスポンサーとなった

飛行船が日本全国の空を飛んだり、

航空機に有名キャラクターを

プリントしたものが就航するなど、

当時かなり話題となりました。

今は、新型コロナ第3波の影響で

不要不急の外出を

控えなければなりません。

来年のこの時期、

巨大クリスマスツリーが

飾られている横で、

ソーシャルディスタンスを

気にすることのない日常が

戻ってくることを願うばかりです。