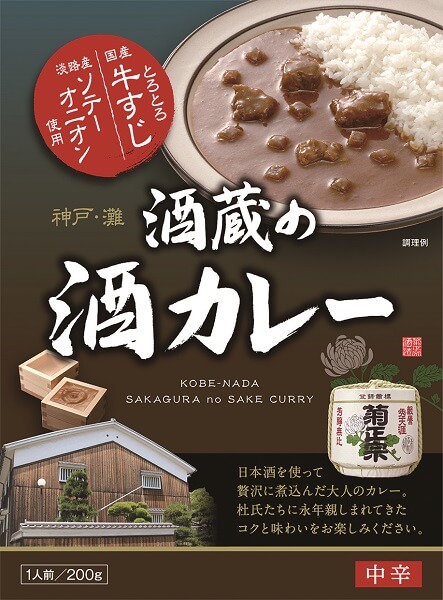

お盆につきものの盆踊り。

祖先の御霊を供養するお盆の儀式のひとつです。

間もなくお盆です。お盆の正式な

名称は“盂蘭盆会(うらぼんえ)”で、

お盆の時期に、先祖の精霊を

お迎えして供養をする

行事のことをいいます。

“盂蘭盆会”は、もともと

古代インドのサンスクリット語の

“ウランバーナ”が語源とされ、

その意味は“逆さ吊り”。

お盆と全く関係ないような意味が

この行事と結びついた理由が

気になるところです。

お釈迦様の数多くいる弟子のなかでも、

とくに10人の偉大な弟子のひとりに

数えられる

“目連尊者(もくれんそんじゃ)”の

逸話が始まりとされています。

“目連尊者”には神通力が備わって

おり、生前に自分を可愛がってくれた

優しい母親を想い、その能力を使って

死後の世界を探したといいます。

極楽浄土に行っていると思っていた

母親を発見したのは、

ほかならぬ地獄。

母親は生前に、息子可愛さのあまり、

美味しい食べ物をほかの子に隠す

ように息子へと与えていたことから

飢餓界に堕とされていました。

骨と皮に痩せ衰えた母親は、

飢餓界で逆さ吊りに。

そんな母親を不憫に思った

“目連尊者”は、夏の修行を終えた

修行僧に食べ物を振る舞い、

一生懸命仏法を聞き、

盛大な法要を行うなど功徳を積んで、

母親の御霊を供養したことに

由来します。

さて、お盆につきものといえば、

盆踊り。

とくに子供の頃は、夕方ともなると

遠くから聞こえてくる炭坑節や

東京音頭に心が躍ったものです。

女の子は浴衣を着て

大人に混じって踊り、

男の子は夜に友達と遊べることが

嬉しく、盆踊り会場の周辺を

走り回っていた昔の夏の風物詩とも

いえる光景が思い出されます。

日本の三大盆踊りに名を連ねるのは、

北から、秋田の「西馬音内の盆踊り」、

岐阜の「郡上おどり」、

徳島の「阿波踊り」です。

これらは三大というだけあって、

長い伝統があって

規模の大きさも桁外れ。

もちろん日本各地で町内に根差した

路地裏の盆踊りや

小学校の校庭に櫓を組んだ

盆踊りなどの数も多く、

盆踊りは日本の夏の風物詩として

欠かせないものとなっています。

秋田の「西馬音内の盆踊り」は、

重要無形民俗文化財に指定された

古くから伝わる伝統的な盆踊り。

毎年8月16日から18日まで

西馬音内本町通りの中心部に

囃子場を設置し、通り沿いに

焚き火を灯して、その扮装から

“亡者踊り”ともいわれる野生的な

踊りと艶やかな浴衣の優美な踊りが

融け合ったもの。

その起源として、鎌倉時代に修験僧が

豊穣祈願で踊らせたという

説があります。

全国的にも有名な徳島の

「阿波踊り」は、“連(れん)”と

呼ばれる踊りのグループが1000組ある

ともいわれる規模の大きさが魅力。

独自の踊りが受け継がれている

有名連を始め、地元企業の社員や

家族で構成された企業連、素人同然の

集団まで、多くの人々が参加。

毎年8月12日から15日までの4日間で

100万人もの来場者が

いるというから驚きです。

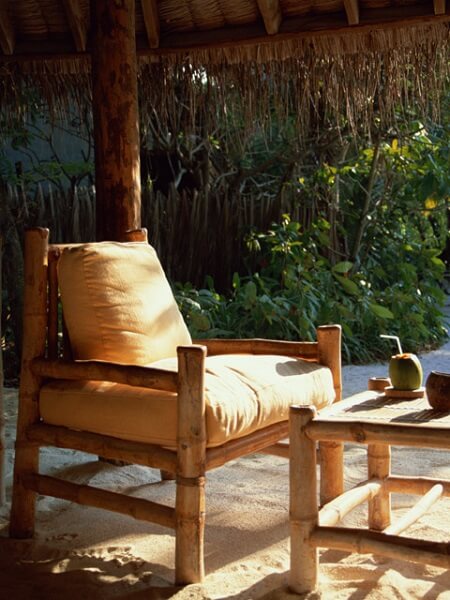

懐かしさを感じる古い町並みで繰り広げられる「郡上おどり」。

7月から9月にかけて

「郡上おどり」が繰り広げられるのは、

岐阜県のほぼ中央に位置する

郡上八幡市街地。

長良川の支流の吉田川に沿って

南北に広がる魅力に溢れた

古い町並みを見下ろすかのように建つ

郡上八幡城。

武家屋敷の面影を残した建屋の軒先を

水路が流れる昔ながらの懐かしさに

包まれた城下町です。

国指定重要無形民俗文化財に

指定されている「郡上おどり」は、

古い踊りの流れをくんだ

盆踊りとして江戸時代頃に

始まったといわれています。

江戸中期、初代藩主が“盆の4日間は

身分の隔てなく無礼講で踊る”と

領民親睦のために奨励したことが

発祥ということもあり、

親睦を図る意味で、

現在も地元住民だけでなく、

観光客も参加できるのが特徴です。

本来は、7月9日の

“郡上おどり発祥祭”を

皮切りに、7月16日の

“八坂神社天王祭”や

“盂蘭盆会(徹夜おどり)”を

含む七大縁日に、各町内の縁日が

加わり、現在では30夜以上

繰り広げられている郡上地区での

“おどり”の総称ですが、

全国的には8月13日から16日までの

4日間、徹夜で踊り明かす

“盂蘭盆会(徹夜おどり)”が

「郡上おどり」と認知されます。

ここ最近は、20時~翌朝5時までの

最長9時間を踊り明かすのが

通例でしたが、新型コロナ対策として、

今年は3年ぶりに翌1時までの

開催と発表されました。

「郡上おどり」に参加する

衣装に決まりはなく、

Tシャツ短パンでの参加も可能ですが、

町中が浴衣に彩られることもあり、

男女ともに浴衣による参加がオススメ。

また下駄の音が踊りの調子を

高めることもあり、

下駄は必須アイテムのようです。

とにかく町全体が

「郡上おどり」一色となるのは壮観。

一度は参加したい盆踊りといえます。