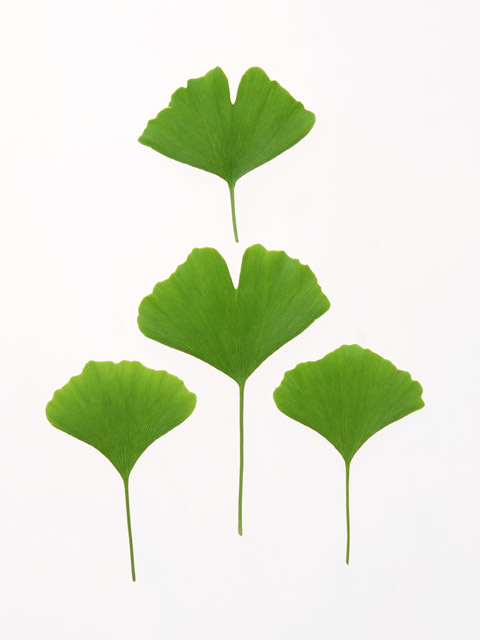

もっとも多い街路樹「イチョウ」が、絶滅危惧種という不思議。

秋の足音とともに、

ケヤキ、イチョウ、ポプラなどの

街路樹が黄や赤に

色づきはじめました。

必ずではありませんが、

街路樹として植栽されている

その多くが、落葉樹なのです。

秋から冬にかけての

落ち葉掃除の手間などを考えると、

常緑樹の方が好ましいと思いますが、

落葉樹を植栽するのには、

それなりの理由があるようです。

夏は、青々と生い茂った葉が

木陰をつくり、

夏の直射日光を遮るとともに、

樹木が持つ余分な水分を

葉の裏側の気孔から

蒸散する働きにより、

涼感を肌に感じることができるのは、

街路樹全般にいえることです。

冬になると、落葉樹の葉は枯れ落ち、

冬のやわらかい陽射しを遮ることなく

届けてくれます。

そして何より季節感を感じる

景観演出が、

落葉樹の大きな魅力です。

春を感じさせる新緑は

夏の暑さでより濃い緑へと変わり、

秋の訪れとともに黄赤に色づき落葉、

そして冬の寒空へと伸びる枝は、

春の訪れを告げるかのように

芽吹きはじめる…

繰り返し四季折々の景色を

風情豊かに感じさせてくれます。

街路樹や公園に植栽されている

樹木の植栽数ランキングは、

イチョウが断トツ1位。

続いて桜が2位、

ケヤキが3位、

ハナミズキが4位、

トウカエデが5位

と続きます。

日本の風景にもっとも

融け込んでいるイチョウですが、

意外なことに

IUCN(国際自然保護連合)の

レッドリストに

“野生絶滅危惧種”として

登録されています。

これは、

世界中のすべてのイチョウが、

人の手を介した栽培種で、

野生種は中国の山脈で確認された

わずかな数のみということです。

恐竜が闊歩した

約1億5000万年前のジュラ紀は、

地球上に多種の植物が

繁茂した時期で、

その時代の植物でイチョウだけが

氷河期を生き延びて現存し、

それ以外はすべて化石で発見。

そのため、ダーウィンは、

イチョウを“生きた化石”

と呼んでいました。

一般的に私たちが知っている

植物の概念は、ひとつの株に

雄と雌の機能を併せ持つ

“雌雄同株”で、

植物全体の約70%を

占めています。

一方、イチョウは、

雄の木、雌の木が明確に別れた

“雌雄異株”という

珍しい特徴があり、

同じ“性”の特徴を持つものに

アオキ、キウイ、ヤマモモ

などがあります。

驚くことに、植物の研究では

原始種のイチョウの特徴である

“雌雄異株”が、

これから植物が進む

“進化の方向”

とされているということ。

植物の進化は複雑で、

なんとも不思議なお話です。

秋の味覚「銀杏」を拾いに、街に繰り出そう。

冬間近の晩秋になると

イチョウの木の下には

白い粉を吹いたオレンジ色の実が、

落ち葉と一緒に道に散乱します。

この実の中にある種が「銀杏」です。

ただ、この「銀杏」を包みこむ果肉、

ご存知の方も多いと思いますが、

強烈な異臭を放つため、

住民から苦情も多いようで、

植栽管理者による

植え替えも少なくないとのこと。

ならば、実がなる雌株を植えなければ

いいのではと思いがちですが、

これまではある程度成長しないと

雄雌の区別がつかないという

難点がありました

(現在、遺伝子解析によって、

早期の雌雄判定は可能です)。

せっかくの秋の食材「銀杏」が

気軽に手に入るこの時期、

秋の行楽のひとつとして

“銀杏拾い”はいかがですか。

「銀杏」のまわりの

果肉の悪臭もさることながら、

素手で触れるとかぶれや炎症を

起こすこともあるので、

注意が必要。

“銀杏拾い”に、

ゴム手袋は必須アイテムです。

さて、拾ってきた実は、臭いがキツく

家の中での作業には不向きなので、

屋外で水に浸します。

軟らかい実は簡単にほぐれますが、

硬い実はしばらく水に浸けた後、

袋などにまとめて

軽く踏み潰すのが簡単です。

この作業のポイントは、

「銀杏」の周りに着いた果肉を

丁寧に取り除き、

何度も水洗いをして、

臭いを流すこと。

キレイになった「銀杏」は

数日天日干しをして、

カビがこないように

風通しの良いところで

保存してください。

大量に拾った時は、秋のお便りとして

ご近所に配られてはいかがでしょうか。

「銀杏」を手軽に食べるなら、

紙袋に入れて塩を振り掛け、

シャカシャカ振って、

電子レンジで2〜3分加熱するだけで、

美味しくいただけます。

「銀杏」は、ビタミンCをはじめ、

カリウム、マグネシウム、鉄、

ミネラルなどを多く含む

栄養価の高い食材ですが、

メチルビリドキシンという

中毒物質が含まれているため、

食べ過ぎには注意を。

中毒症状は、体調や体質による

個体差が大きいので

一概にはいえませんが、

大人が食べる目安は、

1日約30個前後。

とくに子どもに与える場合の目安は

年の数より少なめに。