ライブの魅力と、懐かしさの再発見が寄席文化を次の世代へと導いています。

落語の寄席が再び脚光を浴びています。生の話芸、観客との一体感、舞台と客席の距離の近さなど…これらすべてが、ライブ感を重視する現代の感性と見事にマッチしたのです。東京では新宿末廣亭や浅草演芸ホールなどの定席寄席が昔から根づいており、日常の中に落語文化が自然に溶け込んでいます。一方、関西では長らく常設の寄席が途絶えていましたが、2006年に天満天神繁昌亭が復活。

さらに2018年には神戸・新開地に喜楽館が誕生しました。新開地といえば、かつて“東の浅草、西の新開地”と呼ばれたモダンな演芸の街。大衆演劇や映画のメッカとして知られ、華やかな賑わいを見せていました。その面影が、いま寄席文化とともに息を吹き返しているのです。近年ではカフェやお寺、さらには銭湯までもが寄席の会場となるなど、小さなハコを活用した“街角寄席”が全国各地で増加中。とくに注目すべきは、経営難に陥った老舗銭湯がクラウドファンディングを通じて演芸場としての新たな価値を生み出しているケースです。銭湯は“入浴の場”であると同時に、“地域の記憶と交流の場”でもあります。落語が描いてきた庶民の暮らしと銭湯の空間は、どちらも昭和の香りと郷愁にあふれた民間の“文化遺産”。

若い世代には懐かしさの発見を、年配者には思い出の共有をもたらしています。世代を超えた交流が、自然と生まれているのです。

落語界の伝統もまた、世代を超えて受け継がれています。江戸落語には柳家、三遊亭、古今亭、林家などの大きな一門があり、上方には桂、笑福亭、月亭など、代々の芸風を守る流派が存在します。なかでも先代の名を受け継ぐ“三代目○○”といった襲名は、大名跡(だいみょうせき)と呼ばれ、その名にふさわしい芸を求められる重責を背負う存在。とはいえ、必ずしも実力順に継がれるわけではなく、入門順や一門の方針など複雑な背景があります。名跡を継がず、独自の芸風で頂点に立った名人たちも少なくありません。また、江戸と上方では噺のスタイルにも違いが見られます。江戸はキレ味鋭く粋な語り口、上方は情感豊かな人情噺。それぞれに異なる魅力が育まれています。演目の内容や登場人物も、地域の生活文化が色濃く反映されています。

古典落語であっても、演者によっては現代的な枕話で観客を引き込み、そのまま古典の世界へと誘う粋な技も。こうした細かい違いを見出すのも落語の醍醐味です。

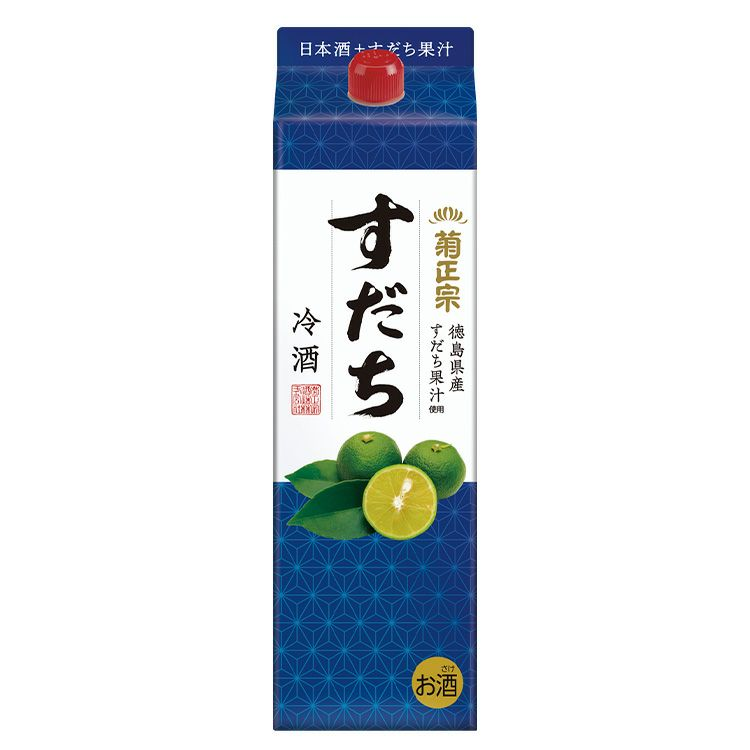

かつて夏の寄席といえば怪談噺が定番でしたが、怪談は長尺で演技力も求められ、観客の“怖さ”の基準も変化したことで上演機会が減少。今は「青菜」「井戸の茶碗」など、涼やかな情景が描かれる噺が良くかかります。「青菜」に登場する“柳蔭(やなぎかげ)”は、夏の風情を象徴する存在。井戸で冷やされた甘みのある酒風の飲み物で、江戸時代にはみりんを水で割って楽しむ粋な夏の嗜みでした。今に置き換えると、菊正宗の「れもん冷酒」や「すだち冷酒」など、現代でも、その涼感と粋な風情は、冷酒の一杯にしっかりと受け継がれているのです。

れもん冷酒1.8L

日本酒に「瀬戸内れもん果汁」の他、「大分県産かぼす果汁」のまろやかな酸味と、「沖縄県産シークワーサー果汁」のほろ苦さを絶妙にブレンド。

飲みやすく、爽やかな味わいに仕上げました。

すだち冷酒1.8L

日本酒に爽やかな香りと酸味が特徴の「徳島県産すだち果汁」をブレンド。

軽快な口当たりと爽快なのど越しをお楽しみいただけます。

おすすめの飲み方は、氷に注いでお楽しみください。

寄席や落語が映し出すのは、時代を越えても変わらない人の暮らしと笑い。場所は変われど、言葉と間で紡がれるその世界は、これからもきっと多くの人の心を揺らし続けていくはずです。

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/