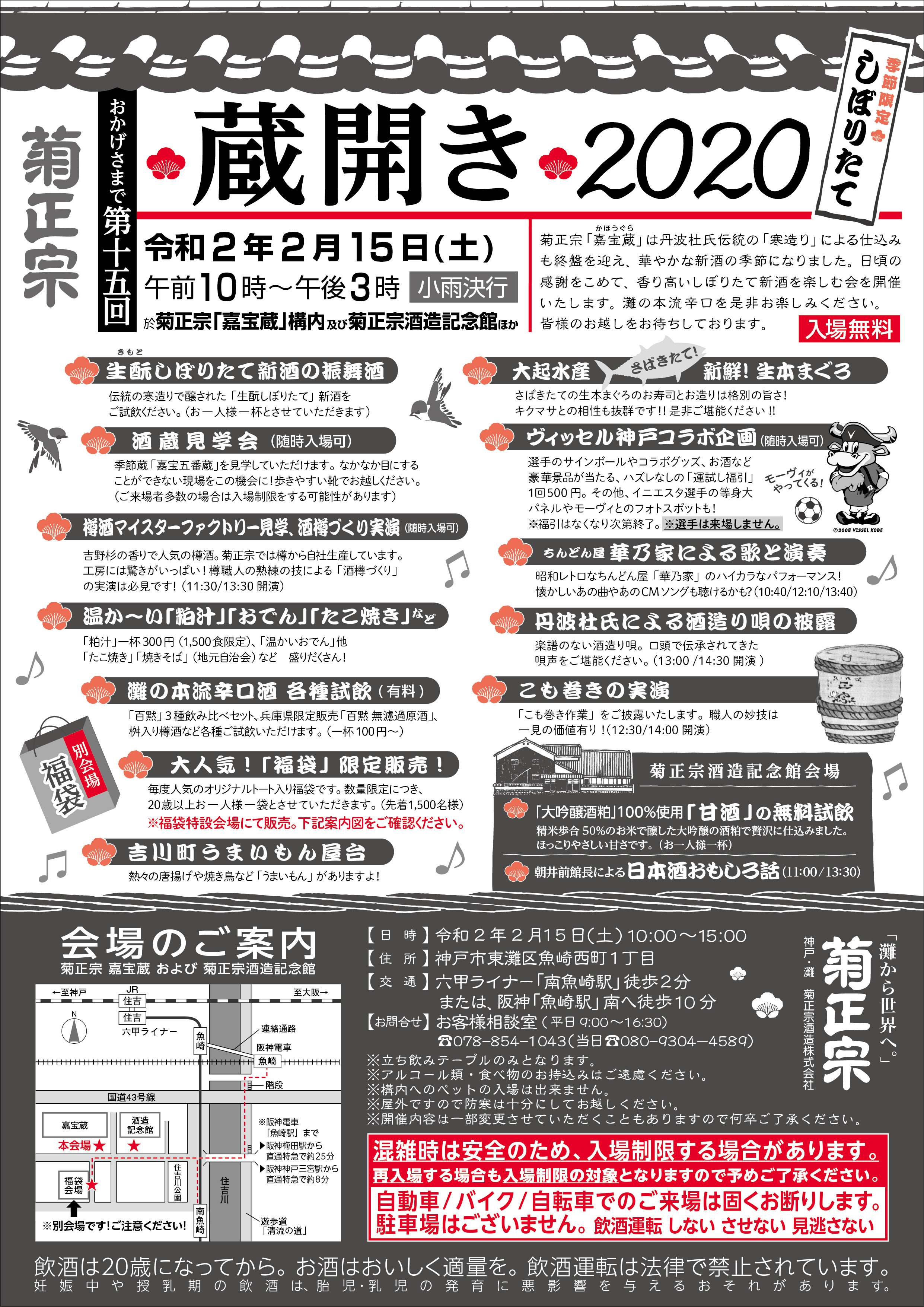

菊正宗酒造株式会社(本社 神戸市東灘区、社長 嘉納治郎右衞門)は、日頃の感謝をこめて、フレッシュな”しぼりたて新酒”をお楽しみいただく会「蔵開き2020」を、令和2年2月15日(土)に嘉宝蔵の構内を一般開放して開催します。

丹波杜氏伝承の技「生酛造り(きもとづくり)」で醸造した、季節限定しぼりたて新酒の無料試飲のほか、蔵でしか味わえない「百黙3種飲み比べセット」など高級酒も試飲できる有料試飲コーナー、大起水産による「さばきたて!生本まぐろ」のお寿司にお造り、おでんやたこ焼きなどの屋台が並びます。また酒蔵見学会、樽酒マイスターファクトリー見学会、浪花の「華乃家」による生演奏などで会場を盛り上げます。

この季節ならではの催しですので、みなさまお誘い合わせいただき、是非ご来場いただきたく存じます。なお、自動車・バイク・自転車でのご来場は固くお断りいたします。

■ 蔵開き2020 開催内容 ■

開催日時

令和2年2月15日(土)

午前10時~午後3時

※混雑状況により開場が早まることがあります。

開催場所

菊正宗「嘉宝蔵」構内

および 菊正宗酒造記念館

(神戸市東灘区魚崎西町1丁目)

(交通)六甲ライナー「南魚崎駅」徒歩2分

または、阪神「魚崎駅」南へ徒歩10分

内容

- 「生酛しぼりたて新酒」の無料試飲

- 桝入り樽酒、「百黙3種飲み比べセット」の有料試飲コーナー

- 酒蔵見学会

- 樽酒マイスターファクトリーの見学会

- 「華乃家」による昔懐かしい歌と演奏

- 酒樽のこも巻き作業の実演

- 丹波杜氏による酒造り唄の披露

- 温かい「粕汁」「おでん」「たこ焼きの屋台

- 大起水産の「さばきたて!生本まぐろ」の販売

- 清酒や食品の物販コーナー

- お楽しみ「福袋」の販売(1500袋限定)

※小雨決行

※自動車でのご来場は固くお断りします。

バイク・自転車の飲酒運転も絶対にしないでください。

※安全のため入場制限する場合がございます。

◎大事なお知らせ/ご来場の皆様へのお願い

■ 新型コロナウィルス等

感染予防について ■

蔵開き2020を開催するにあたり、

新型コロナウィルスなど

ウィルス性の感染症に対する

下記対策実施について、

ご理解とご協力をお願いいたします。

- 体調のすぐれない方や、

不安を感じられる方は、

必ずご来場をお控えください。 - ご来場に際しては、

各自、健康状態を管理のうえ、

マスク等のご準備をお願いいたします。

(会場にマスクの準備はございません) - 入場口ほか、各所へ

手指消毒用のアルコールを

設置しておりますので、

ご利用ください。 - 咳エチケットに配慮し、

こまめな手洗い消毒を心がけましょう。 - 感染防止・拡散防止のため、

スタッフのマスク着用を

許可しておりますので、

ご了承ください。 - 万が一、イベント参加中に

体調に不安を感じられた場合は、

お近くのスタッフまでお知らせください。

(状況により、救護室へ誘導、

または医療機関への搬送や

ご退場いただく場合がございます)

皆様のご理解とご協力を、

何卒よろしくお願いいたします。