“春”は“七草粥”に入れて健康増進、“秋”は季節を鑑賞して楽しむ組み合わせ。

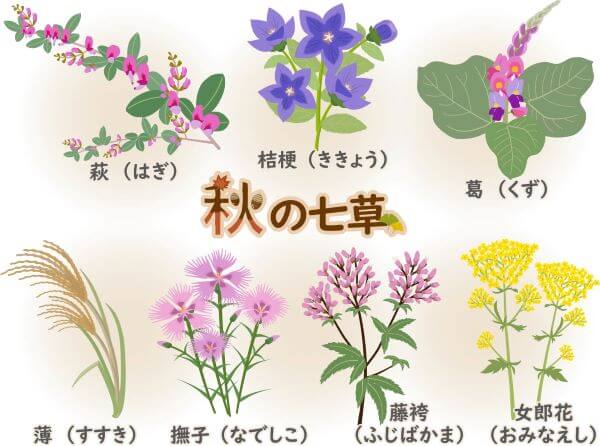

「秋の七草」について

小学生の頃に学んだのは、

はるかに遠い昔の記憶です。

「春の七草」を学んだ印象の方が強く、

どちらかというと「秋の七草」は

そのついでだったような気がします。

また、両方の“七草”を

そんなに意識する機会も少なく、

しいて挙げれば、毎年1月7日の

“人日の節句”に

「春の七草」を使った

“七草粥”を食べることが

ニュースになる程度です。

実は、「春の七草」と「秋の七草」は、

まったく別の組み合わせなのです。

「春の七草」の元になった

“七草粥”は、

“七種菜羹(しちしゅさいこう)”

という7種類の野菜が入った汁物を

食べて無病息災を願った古代中国の

風習が起源です。

これが奈良から平安時代辺りに

日本に伝わり、日本の風習の

“若菜摘み”と合わさって

日本の“七草粥”が誕生しました。

地方によって異なりますが、

定番とされる組み合わせは

鎌倉時代の「年中行事秘抄

(ねんじゅうぎょうじひしょう)」や

「河海抄(かかいしょう)」という

文献で紹介され、

“せりなずな 御形はこべら 仏の座

すずなすずしろ これぞ七草”と

和歌のスタイルで書き記されたのは

室町・足利義満の時代に編纂された

「梵灯庵袖下集(ぼんとうあんそで

したしゅう)」という文献が

初見とのこと。

一方、「秋の七草」は、

「春の七草」のように

食べるのではなく、その美しさを

鑑賞して愛でるのが目的です。

その由来は、奈良時代の「万葉集」に

収められている

“山上憶良(やまのうえのおくら)”の

次の2首の歌とされています。

“秋の野に 咲きたる花を 指折り

(およびをり)

かき数ふれば 七種(ななくさ)の花”

“萩(はぎ)の花尾花葛花瞿麦

(をばなくずばななでしこ)の花

女郎花(をみなへし)

また藤袴(ふぢばかま)

朝貌(朝顔/あさがほ)の花”。

現在では印象が薄い感のする

「秋の七草」ですが、

「春の七草」よりも歴史は古く、

日本で代々受け継がれてきた

秋の草花に対して親しみを込めて

まとめたものといえます。

“萩”は四季を通して万葉集で

もっとも多く詠まれている代表格の花。

“尾花”はすすきの別称で、

花としてはやや地味ですが

秋を代表する植物です。

“葛花”は秋になると葉の間から

大きな赤紫の花を開花させます。

“なでしこ”は

日本の女性を表すときに例えられる

繊細で可憐な花。

“女郎花”も万葉集でよく詠まれる

昔から馴染みの深い花のひとつです。

上品な“藤袴”も

秋を代表する花のひとつです。

“朝貌(朝顔)”については、

私たちが知る“朝顔”はこの時代に

日本に伝わっておらず、

平安時代に編纂された

「新撰字鏡(しんせんじきょう)」

によると“桔梗”を

指しているようです。

また、“葛(葛根)”“桔梗”

“女郎花(敗醤根)”などは、

生薬や民間薬として用いられ、

風邪の初期症状への処方に

期待が持てるとか。

派手さはないものの、長年にわたって

季節を彩る花として私たちの生活に

馴染んできた「秋の七草」。

野原を散策する機会があったら、

足を止めて、昔の歌人にならって、

これらの花を愛でる時間を

大切にしたいものです。