“金盞香”はキンセンカではなく、「水仙」のこと。

11月17日は、

二十四節気の立冬にあたり、

七十二候では立冬の末節の

“金盞香(きんせんかさく)”で、

期間としては

11月17日から21日の5日間です。

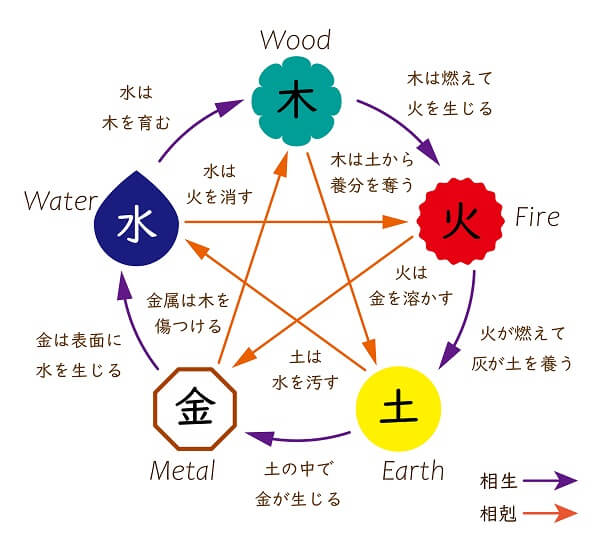

古代中国から伝わった二十四節気が

そのまま使われているのに対して、

二十四節気を5日ずつに三等分した

七十二候は

日本の気候風土や

動植物の変化に応じて、

何度か変更されました。

立冬の末節についても、

平安初期の862年(貞観4年)に

中国から伝わり、それ以降、

823年間にわたって使われた

“宣明暦(せんみょうれき)”では、

“雉入大水為蜃

(雉が海に入って大蛤になる)”

という少々意味が難解なものでした。

江戸時代になり、

五代将軍・徳川家綱のときの

1684年(貞享元年)、

暦学者の渋川春海らによって

改訂された

“貞享暦(じょうきょうれき)”では

立冬の末節は

“霎乃降(こさめすなわちふる)”

へと変更。

“貞享暦”は、

日本人が初めて編纂した和暦で、

日本特有の季節感が

色濃く反映されました。

そして、立冬の末節が

“金盞香”と改められたのは、

1755年(宝暦5年)に改暦された

“宝暦暦(ほうりゃくれき)”。

時代は江戸中期、

九代将軍・徳川家重

のときのことです。

このように改暦に伴って、

古代中国のものを

日本の気候風土に合うように

改訂を重ねた日本独自の

“本朝七十二候”は、

1874年(明治7年)の

“略本歴”に掲載された

七十二候が一般に定着して、

今なお使い続けられています。

さて、“金盞香(きんせんかさく)”

のキンセンカは、私たちの知る

キク科のキンセンカではなく、

「水仙」のことを指します。

“金盞”は花の中央にある

黄色い部分を黄金の杯、

白く広がる花弁を白銀の台に見立てて

“金盞銀台(きんさんぎんだい)”

という別名を持つのが「水仙」です。

開花時期は11月中旬から3月頃で、

冬の厳しい寒さのなか、

雪が残る野山などで

白い可憐な花を咲かせる

凛とした佇まいから

“雪中花”と称され、

お正月の花としても

高い人気を誇ります。

しかし、球根とも呼ばれる鱗茎に

毒素を多く含み、食中毒症状と

接触性皮膚炎などの恐れがあるため、

取り扱いには注意が必要です。

「水仙」の学名は“ナルキッソス”。

ギリシャ神話の、

水面に映った自分の姿に

恋い焦がれているうちに

1本の花になった少年の名前に由来し、

ナルシストの語源になっています。

「水仙」から受けるイメージとは

想像しづらい毒性があり、

楚とした印象とも

異なる名前の由来に、

戸惑いを覚える感じは否めません。

“金盞花”は、ホンキンセンカという諸説も存在。

“金盞香(きんせんかさく)”を

少し掘り下げてみましょう。

宝暦の改暦は、

八代将軍・徳川吉宗の肝いりで

進められた一大事業でしたが、

吉宗や幕府天文方を率いていた

渋川則休(しぶかわのりよし)の

急逝によって一気に失速。

その後を引き継いだ

陰陽師家系の

土御門泰邦

(つちみかどやすくに)

によって“宝暦暦”は完成。

土御門泰邦は、

“貞享暦”が採用されたときに

編暦権限を幕府に奪われ、

それを取り戻そうと画策して

あとを継いだ策士で、

それほど暦に関する

深い知見などはありませんでした。

なので、完成した“宝暦暦”

そのものは、“貞享暦”に

少し手を加えた代物で、

その不完全なできあがりに

課題点も山積。

それでも43年間にわたって

使われました。

改暦を見栄え良く見せるために、

七十二候に大きく手を加えたことも

長く続いた要因のひとつ

といえるでしょう。

当時、“宝暦暦”改暦に

大きく関わった人物で、

暦法や天文に対する

深い知見を持っていた

西村遠里(にしむらとおさと)が

「天文俗談」という書籍で

“金盞香”とは金盞花のことである”

と明記しています。

“金盞花”といえば

ホンキンセンカのことで

“冬知らず”とも呼ばれる

晩秋から咲き始め、

花の少ない冬を通して

咲くこともあって、

大衆に親しまれた花。

ところが、江戸中期に

中国から別の“金盞花”が渡来。

現在も、春先によく見かける、

ポットマリーゴールドや

唐金盞花(トウキンセンカ)という

品種で“時知らず”と呼ばれるほど

“年中咲いている花”

ととらえられた花です。

その草姿の華やかさもあって、

庶民の間で栽培が盛んになり、

もともとのホンキンセンカは

廃れるばかり。

こうした時流の変化に

応じる意味もあって、

風流を好む歳時記の七十二候において

“金盞香”を「水仙」と

位置づけたという解釈も存在します。

“金盞香”という、

わずか3文字の裏側にある

思惑や当時の流行など、

歴史を紐解けば

面白い物語が垣間見えてきます。