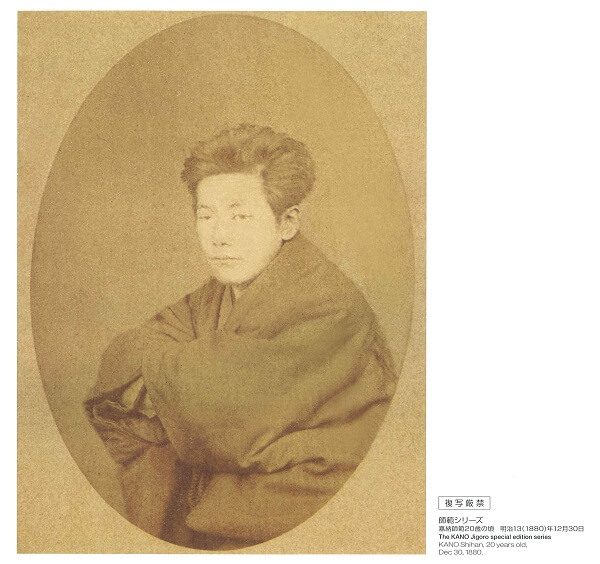

嘉納 治五郎 師範 稽古衣

嘉納 治五郎 師範 稽古衣

~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

ようやく柔術を学ぶ道場へ。

そこで培った反骨精神。

父に“柔術を習いたい”と

懇願したものの、

習う当てがあった訳ではありません。

しばらくはずっと、

柔術の師匠探しが続きました。

“整骨をする人は、

昔の柔術家の名残”

ということを耳にして以降、

街で“整骨”の看板を掲げたところを

見つけると、そこに飛び込んで、

柔術をやっているかどうかを

確認することが

いつの間にかいつもの習慣に。

しかし、その多くは取りつく島もなく

、ほとんどが門前払い。

ある日のこと、いつものように

闇雲に尋ねた整骨所で

運良く紹介されたのが、

福田八之助が師範を務める

“天神真楊流

(てんじんしんようりゅう)”

の柔術です。

藁にもすがる思いで、ここに入門して

学ぶことになりました。

ちょうど、1977年(明治10年)、

“東京帝国大学”文学部に

編入した頃です。

“天神真楊流”の柔術スタイルは、

平服で行う組手で、

絞め技、関節技が特徴の流派。

道場はお世辞にもキレイとは言い難く

、わずか10畳ほど道場のうち

3畳ほどが整骨の治療所

となっている有様でした。

しかし、ようやく

柔術の糸口が見つかったのですから、

「治五郎」は十分に満足して、

稽古に励みました。

先生の技で投げられ、

その技のやり方を尋ねても、

“さあ、おいでなさい”と、

またいきなり投げられる

ことの繰り返し。

「治五郎」が

理論的に理解しようとするのに対し、

先生は数をこなして

身体で会得するもの

という考え方なので、

受け入れてもらえるはずが

ありません。

福田先生は、幕府の講武所

(旗本や御家人子弟の武術訓練所)

で世話心得、

今でいう助教授という立場であった

筋金入りの幕府武道の指南役。

それなのに理論ではなく、

いわゆる“身体で覚える”

根性論を唱える先生に対して、

いつもの反骨心が芽生えた

「治五郎」。

“柔術を理論的、科学的に分析”

するという探究心が、

より一層高まり、いい意味で

先生を“反面教師”に位置づけたと、

後に語っています。

とはいえ、

柔術の技術はまだまだ未熟で、

連日の猛練習の中で

痩身は青アザだらけになり、

万金膏(湿布)を身体中に貼った

「治五郎」の姿を見て、

大学寄宿舎の友人たちは

“万金膏の嘉納”と冷やかしました。

その後、鎧を着用し、

投げ技にすぐれた飯久保恒年が

師範を務める

“起倒流(きとうりゅう)”に入門。

同じ柔術なのに、

流派でまったく異なることに驚き、

それをキッカケとして

柔術諸流派の比較研究へと、

興味はさらにより深い方向へと

向かって行きました。

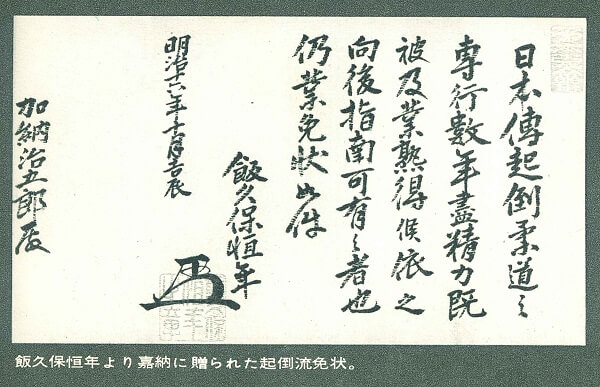

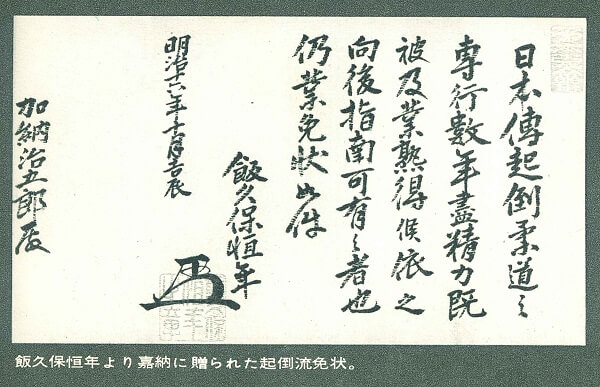

嘉納 治五郎 師範 起倒流 免許皆伝書

嘉納 治五郎 師範 起倒流 免許皆伝書

~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

柔術から柔道へ。

その発端は、意外にもスペンサー哲学。

当時の柔術のほとんどが、

相手を負かすことにありました。

しかし、「治五郎」がめざしたのは、

相手の力に逆らわず、

それに従うように動きながら、

その力を利用して勝つことです。

さらには、技に勝つばかりでなく、

精神においても勝つことでした。

そのヒントとなったのは、

意外にも大学で学んでいた哲学です。

そのひとつの真理をもとに、

独自の理論を組み上げました。

当時、アメリカから来日して

東京大学で教鞭を執っていた

フェノロサが教えていた

“スペンサー哲学”に、

「治五郎」は深い感銘を受けました。

その中の、

“何かを成そうとするには、

必ず最善の方法があるはずで、

その最善の方法は

もっとも経済的であると同時に、

もっとも優美な方法である”

という考え方をお手本に、

それを柔術に照らし合わせて

熟考の日々。

そして、

“身体の動き、動作に

完全なる秩序を持たせて

調和させることで優美さが生まれ、

精神をも支配することが可能となる”

と解き、

“心身最有効使用術あるいは道”

を、呼びやすく言い換えた

“柔道”

が生まれました。

その根底には

“スペンサー哲学”の真理が流れ、

“心・技・体”の美しい調和は、

今なお、変わることなく

受け継がれています。

この後、勝てばいいという柔術から、

心・技・体”を備えて理論立てた

“柔道”へと

大きく変わって行きます。

日々の鍛錬により研鑽を重ね、

礼に始まり礼に終わる“柔道”は、

他のスポーツにも

大きな影響を与え、

日本のみならず、その精神論が

世界を席巻することになるのです。

※参考文献

全建ジャーナル2019.3月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第3話/高崎哲郎

全建ジャーナル2019.4月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第4話/高崎哲郎

御影が生んだ偉人・嘉納治五郎/道谷卓